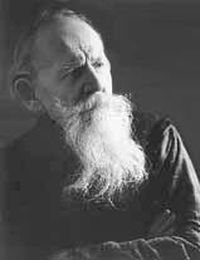

ШЕРГИН БОРИС ВИКТОРОВИЧ

(16 (28) июля 1893, Архангельск — 30 октября 1973, Москва)

— известный самобытный русский писатель, фольклорист, публицист и художник.

Борис Викторович Шергин родился 28 июля (16 июля ст.с.) 1893 г. (по архивным данным; указание самого Шергина на 1896 — мистификация). Отец Шергина, потомственный мореход и корабельный мастер, передал сыну дар рассказчика и страсть ко всякому «художеству»; мать — коренная архангелогородка, познакомившая его с народной поэзией Русского Севера.

В семье Шергин воспринял первые важные уроки взаимоотношений с миром и людьми, трудовой кодекс чести северного русского народа. С детства постигал нравственный уклад, быт и культуру Поморья. Срисовывал орнаменты и заставки старинных книг, учился писать иконы в поморском стиле, расписывал утварь; ещё в школьные годы стал собирать и записывать северные народные сказки, былины, песни. Учился в Архангельской мужской губернской гимназии (1903-1912); окончил Строгановское центральное художественно-промышленное училище (1917). Работал как художник-реставратор, заведовал художественной частью ремесленной мастерской, внёс вклад в возрождение северных промыслов (в частности, холмогорской техники резьбы по кости), занимался археографической работой (собирал книги «старинного письма», древние лоции, записные тетради шкиперов, альбомы стихов, песенники).

В 1922 г. окончательно переехал в Москву; работал в Институте детского чтения Наркомпроса, выступал с рассказами о народной культуре Севера с исполнением сказок и былин перед разнообразной, в основном детской, аудиторией. С 1934 г. — на профессиональной литературной работе.

Первая публикация — очерк «Отходящая красота» о концерте М. Д. Кривополеновой (газета «Архангельск». 1915, 21 ноября). При жизни писателя опубликовано 9 книг (не считая переизданий). В газетах и журналах Шергин помещал статьи литературоведческого и искусствоведческого характера, реже — литературные произведения.

Умер писатель 30 октября 1973 года в Москве.

Шергин-сказитель и сказочник сформировался и стал известен раньше, чем Шергин-писатель. Его первую книгу «У Архангельского города, у корабельного пристанища» (1924) составляют сделанные им записи шести архангельских старин с нотацией мелодий, напетых матерью (и входивших в репертуар выступлений самого Шергина).

Разителен переход от торжественно-печальных старин первого шергинского сборника к грубовато-озорному юмору «Шиша Московского» (1930) — «скоморошьей эпопеи о проказах над богатыми и сильными». Авантюрные остроумные сюжеты, сочный язык, гротескно-карикатурное изображение представителей социальных верхов связывают плутовской цикл Шергина с поэтикой народной сатиры.

В третьей книге — «Архангельские новеллы» (1936), воссоздающей нравы старомещанского Архангельска, Шергин предстаёт как тонкий психолог и бытописатель. Новеллы сборника, стилизованные во вкусе популярных переводных «гисторий» XVII—XVIII вв., посвящены скитаниям в Заморье и «прежестокой» любви персонажей из купеческой среды. Первые три книги Шергина (оформленные автором собственноручно в «поморском стиле») представляют в полном объёме фольклорный репертуар Архангельского края. История Поморья, опосредованная в первых трёх книгах Шергина через искусство, красноречие, быт, предстаёт в своём непосредственном виде в следующем его сборнике — «У песенных рек» (1939). В этой книге Север России предстаёт как особый культурно-исторический регион, сыгравший значительную роль в судьбе страны и занимающий неповторимое место в её культуре. Последующие «изборники» Шергина расширяют и уточняют этот образ.

Вышедшую после войны книгу «Поморщина-корабельщина» (1947) сам Шергин называл своим «репертуарным сборником»: она объединяет произведения, с которыми он выступал в военные годы в госпиталях и воинских частях, клубах и школах. Судьба этого сборника трагична: он был подвергнут вульгарно-социологической переработке и вызвал уничижительную критику со стороны фольклористов как «грубая стилизация и извращение народной поэзии». Имя писателя было дискредитировано, а он сам обречен на десятилетнюю изоляцию от читателя.

Разрушению стены молчания вокруг Шергина способствовал организованный в 1955 г. творческий вечер писателя в Центральном Доме литераторов, после которого в издательстве «Детская литература» был опубликован сборник «Поморские были и сказания» (1957), а через некоторое время вышел и «взрослый» сборник избранных произведений «Океан — море русское» (1959). Сборник вызвал немало восторженных отзывов; особое внимание рецензентов привлекало словесное мастерство писателя. Заслуженное признание пришло к Шергину после высокой оценки его творчества в статье Л. М. Леонова («Известия». 1959, 3 июля).

Своеобразие фольклоризма Шергина состоит в непосредственной ориентации его текстов на народное творчество. Цель художника не в том, чтобы обогатить литературу за счёт внеположенного по отношению к ней фольклора, но чтобы явить народную поэзию как оригинальный, неповторимый и бесценный способ видения мира и человека. В текстах писателя — обилие цитат из фольклорных текстов (пословицы, поговорки, отрывки из былин, причитаний, лирических песен, небывальщин и т. п.). Большинство из них рассчитаны на чтение вслух, и Шергин, знавший всю свою прозу и поэзию наизусть, до последних лет жизни нередко сам исполнял свои произведения. Сказывание было для него не воспроизведением созданного ранее, но самим процессом творчества.

***

Основные издания

У Архангельского города, у корабельного пристанища. М., 1924.

Шиш московский. М., 1930.

Архангельские новеллы. М.: Советский писатель, 1936.

У песенных рек. М., 1939.

Поморщина-корабельщина. М.: Советский писатель, 1947.

Поморские были и сказания. / Гравюры В. А. Фаворского. М.: Детгиз, 1957.

Океан-море русское: Поморские рассказы. М.: Молодая гвардия, 1959. 350 с.

Запечатленная слава: Поморские были и сказания. М.: Советский писатель, 1967. 440 с.

Гандвик — студеное море. / Художник А. Т. Наговицын. Архангельск: Северо-Западное книжное изд-во, 1971. 208 с.

Экранизации произведений

Ваня Датский. Реж. Н.Серебряков. Комп. В.Мартынов. СССР, 1974.

Волшебное кольцо. Сцен. Юрия Коваля. Реж. Л.Носырев. СССР, 1979.

Данило и Ненила: Реж. Ю.Трофимов. Комп. В.Дашкевич. СССР, 1989—1990.

Дождь. Сцен. Ю.Коваля, Л.Носырева. Реж. Л.Носырев. Худож. В.Кудрявцева-Енгалычева. СССР, 1978.

Золочёные лбы. Сцен. А.Хмелика. Реж. Н.Серебряков. Комп. Э.Артемьев. СССР, 1971. Текст читает О.Табаков.

Мартынко. Реж. Э.Назаров. СССР, 1987. Роли озвучивают: Л.Куравлёв, Н.Русланова, Н.Корниенко.

Mister Пронька. По сказке Б.Шергина «Пронька Грезной». Сцен. Ю.Коваля, Л.Носырева. Реж. Л.Носырев. Худож. В.Кудрявцева-Енгалычева. СССР, 1991.

Пинежский Пушкин. Сцен. и пост. Л.Носырева. Худож. В.Кудрявцева-Енгалычева. Россия, 2000.

Пойга и лиса. Реж. Н.Голованова. Комп. Н.Сидельников. СССР, 1978. Текст читает И.Рыжов.

Поморская быль. По старине Б.Шергина «Для увеселения». Реж. Л.Носырев. СССР, 1987.

Про Ерша Ершовича. Реж. С.Соколов. СССР, 1979. Роли озвучивают: Ф.Иванов, Л.Дуров.

Смех и горе у Бела моря. По произведениям С.Писахова и Б.Шергина. Реж. Л.Носырев. СССР, 1979—1987.

Чудо-мороз. По мотивам северных сказов Б.Шергина. Реж. Ц.Оршанский. СССР, 1976.

Матвеева радость (1985)

(Статья из Wikipedia,

- http://ru.wikipedia.org/wiki/Шергин,_Борис_Викторович

- http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EE%F0%E8%F1_%D8%E5%F0%E3%E8%ED)

***

Борис Шергин

Из дневников

1942

Передают сонату Шумана для скрипки и фортепиано. Торжественность есть и светлость в музыке. А я стихиры начал тихонько выпевать Зосиме и Савватию Соловецким. И вот нисколько не вразрез и не оскорбителен аккомпанемент музыки гимну святым пустынникам... Благодатный свет соловецкой святыни разливается сегодня по морю Севера. Слышу чудные звуки музыки Шумана и вижу: это волны бегут, обгоняя одна другую. Это волны ряд за рядом набегают на серебряные пески соловецкие, это волны гребнями, озлащенными уже осенним солнцем Севера, плывут к стенам святой обители и лобызают камни ея... Соната Шумана... Там, на Соловках поет ли сегодня славу хотя один голос человеческий? Но море поет стихиры, как пело века... Торжественно и властно звучит музыка... Как перезвоны колоколов, рояль. И скрипки, будто вдохновенное «Хвалите» молодых иноческих голосов... Вот я слышу: набегают мелкие волны, целуют камни и основания стен соловецких и отхлынут обратно... А вот молчаливо подходят, как монахи в черных мантиях с белыми кудрями, ряды больших волн. Выравнявшись перед древними стенами и став во весь рост, валы враз творят земной поклон. Сегодня кудри припали к подножию стен. И вот встают в рост и, оправив темные, тьмо-зеленые мантии, уже пошли с другими вокруг острова как бы в торжественном крестном ходе.

Память святых соловецких угодников, почитание преподобных Зосимы и Савватия, и Германа, и прочих соловецких святых, любовь к ним, какое драгоценное наследие вручила мне моя милая родина, возлюбленный мой Север... Смала в родной семье я привык слышать святые имена! Зосимы и Савватия, привык видеть икону их, Соловецкий патерик любимейшая моя была книга, а литографированные картинки его первою моею были картинною галереею. И начал я копировать их, едва научась держать в руках карандаш. (Соловецкий патерик. С.-Петербург, 1873.) Патерик этот принадлежал тетеньке моей, отцовой сестре Глафире Васильевне. Когда они жили в доме Перова, что против собора, к соборной пристани, я еще был мал, но любил рисовать. Придя в гости ко крест-ному, я срисовывал и «вид» с циферблата старинных часов, и цветы из «Цветника-травника», и вот особенно мною любимые «виды» из помянутого патерика. Тетенька сама любила эту книгу, и я привык относиться к рисункам бережно. И теперь, спустя сорок лет, все цело...

Дорогие, любимые, заветные воспоминания... Город жил морем. Отец ходил в море. Он часто по рейсу мурманского парохода заходил на Святые острова. Иной год мать и тетки ездили к преподобным. Маленьких нас, ребят, брали не всегда. Надо плыть 16 часов морем, в хорошую пору лета. На Преображенье, на эту августовскую память преподобным, многое множество туда «ходило» богомольцев. От Соловецкой пристани, что на соломбальском острове (под Городом), отходили на празднество 3–4 августа соловецкие пароходы. Что сказку вспоминаю теперь эти пароходы... Золоченые кресты на высоких мачтах. Нос парохода, корма, основания мачт были украшены деревянной резьбой, ангелы, святые, цветы... все было раззолочено, расписано лазурью, киноварью, суриком, белилами. Команда на всех пароходах монастыря состояла из монахов. Только длинные волосы скуфейки выдавали чин ловких матросов... Вот пароходу, до отказу заполненному богомольцами (приехавшие из средней России со страхом ждут морской качки), время отваливать. Пароход свистит, стучит машина, гул толпы... И вдруг раздается голос штурмана: «Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас!» Капитан, бородатый помор, в море состарившийся, обутый в нерпичьи бахилы, в кожаные штаны и морской бушлат (но на плечах его коротенькая — как бы воротник — манатейка), нахлобучивает на глаза соловецкий клобук, крепче накручивает на руку четки (четки и у всей команды) и, по-соловецки истово знаменуясь крестом, творит поясные поклоны. Сразу умолкнув, молится и тысячная толпа на берегу и на палубе, машине и в каютах: «Молитвами преподобных отец наших Зосимы и Савватия, Германа, Иринарха, Елизария Анзерского и прочих соловецких чудотворцев, Господи Иисусе Христе, святый Боже, помилуй нас!» «Аминь, аминь», — гудит толпа. Начинается дивный в летнюю пору путь открытым морем... Ночь, белая, сияющая, небеса и море сияют тихими перламутровыми переливами. Грань воды и неба теряется в золотом свете. Струящие жемчужное сияние небо и море... как створы перламутровой необъятной раковины... Мало кто спит. Чтется соловецким речитативным напевом жития преподобных. А тишина блаженная, умиленная... Запоют тихо тропарь: «Яко светильники явитеся всесветлые на отоке окияна-моря, преподобные...»

— Глядите-ко, — скажет кто-нибудь, — из воды кто вышел... Это нерпа, за нею другая, третья — помахивая головочкой, поглядывая умными глазками, неслышно перебирая руками-плавниками... А к утру — видение, покажется как бы вознесенная над водами обитель. И как спутники, окружают судно белые соловецкие чайки. Облаком сверкающим налетят они, сядут на борта, на мачты... И вот уж слышны звоны.

А какой захватывающий интерес был для меня в этих привезенных из Соловецка гостинцах. Все необыкновенным казалось. Малых нас не брали в море. Мы знали, что туда отец уходит, оттуда дуют сердитые ветры. На стене висела картина, привезенная отцом из Соловецка, писанная на тонкой столешнице: золотой корабль, серебряные паруса, черные моря в серебряной пене, белые чайки, снасти вырисованы пером... Море малых нас страшило. Но знали, что «там, за далью непогоды, есть блаженная страна». Камешки оттуда привезут. Круглый он, как мячик, обкатан морем... Годы лежит камешек и всегда от него аромат моря. Еще привезут цветистых соловецких раковин. А потом хлеб соловецкий, ржаной. Каждому богомольцу, помимо того, что трои-четверы сутки монастырь всех поил, кормил бесплатно, выделялось на дорогу пять фунтов хлеба. Чудесно выпеченного, необыкновенно вкусного. Замечательны были большие соловецкие просфоры с изображениями. А как любили мы эмалевые образки, писанные на кипарисе иконы. И стопу таких нарядных, столь праздничных картин с видами монастыря, с изображениями святых. И еще ложки с рыбой в рукояти или с благословляющей рукой. Затем чудесная соловецкая посуда глиняная. И всюду изображена чайка — герб соловецкий...

* * *

И я сегодня день-от вился, как белка в колесе. Сейчас Толька понес Мишке в джаз хлебца, и я урываю писнуть. Завтра память преподобного Савватия... Преподобные отцы Сергий, Кирилл, Савватий и Зосима жили в XIV и в XV веках. Мы живем в иные времена. Но это не значит, что иное время — «иные песни». Нет! Правда, святость, красота вечны, неизменны. Мы проходим, а великие носители святости и красоты живы, как живы звезды. Вот это созвездие видишь ты, видели его и твои праотцы, будут видеть, если продлит Бог век мира сего, и правнуки твои... Благословенна эпоха, благословенны времена, в которые жили чудотворцы Сергий, Кирилл, Савватий, Зосима... Они наша слава, они наша гордость, упование и утверждение. Я-то маленький, ничтожный, жалкий последыш против тех святых времен. Но я наследник оных благодатных эпох. Я хоть сзади, да в том же стаде...

Златые уста говорят: «Не можешь быть большой звездой, будь малой, только на том же церковном небе почивай...»

Вот так опомнишься на мал-то час, очнешься, от будней бесконечных упразднишься на мал час, хотя и думаешь: вот какое мне царство предлагается, ведь я царству наследник — сыном света, чадом божьим я могу быть, вместилищем радости нескончаемой, которую дает Христос любящим его. Я в церкви Христовой, и она во мне. А этим сокровищем обладание ни с каким богатством земным не сравнишь... Дак что же я скулю, как собака, что в мире сем обойден да не взыскан, не пожалован!..

Ехал на трамвае: Лубянка, Театральная... Толкотня, жмут, ругают. А над городом, за площадью, за домами дальними туманная заря... И вот вижу берег родимого моря. День, тишина безглагольная, разве чайка пролетит и жалобно прокричит, рыба плеснет. Бледное северное небо. В беспредельных далях морских реют призрачные туманы. В тишине несказанной слышен еще легкий плеск волн о камни... Серые камни, белые пески, раковины... В этой тишине, в тихом сиянии северного дня вижу двух иноков. Это преподобный Савватий и преподобный Герман отправляются на Соловки. Тихи их голоса, спокойны их действия. Преподобный Савватий выше Германа, тонок и худощав... Инокам предстоит двухдневный путь в малом карбасике открытым морем. Но ничто не может нарушить спокойствия Савватия... Начав подвиг иночества в Кирилловом монастыре, Савватий отошел на Валаам как место более пустынное, но сияние святости заставило и суровых иноков Валаама преклоняться перед Савватием. И вот он бежит в пустыне Белого моря, на берега, в XV веке почти безлюдные. Здесь обретает он другого пустыннолюбца — Германа. И вот садятся они в малый карбас, чтобы, переплыв морскую пучину, положить начало благословенному жительству иноческому на диком, необитаемом острове Соловецком.

В движениях инока Савватия, во взгляде его очей, в выражении его светлого, но изможденного постом лика столько величия неземного, что инок Герман, сам муж духовного разуменья, сразу всем сердцем приник к новому своему сопостнику и сомолитвеннику, почтив Савватия старшинством в великом смирении своем...

Карбасик наполовину вытащен на берег. Мачту поставят, выйдя в голомя, сейчас она с навернутым парусом лежит вместе с веслами и багром. Пестерь с сухарями, мешок с сушеной рыбой, бочонок воды — вот и вся кладь иноков-мореходцев.

— Господи, благослови путь...

— Аминь. Бог благословит, — тихо говорит Савватий...

Упираясь грудью в карбас, они толкают его в воду. Песок шуршит, плещет вода. Иноки входят в свое суденышко, отпихиваются веслами. Савватий садится в корму, правит. Герман ставит мачту. Но кругом много камней. Карбас надо вести осторожно... Иноки садятся за весла. Берег все дальше и дальше. В тишине только и слышен стук весел. Небо да вода. Чайки долго летят, провожая святых. Когда потянул ветер и путники поставили парус, вода белыми кружевами забурлила под карбасом...

Эти вот дня два все мыслью туда, к святыне родины моей возвращался. Я маленький и скаредный, а сокровище родины моей, которому и я наследник, святыня Соловецкая велика и неистощима, и пречудна, и лазурна, и пренебесна, и благоуханна. Я приник живоначальной памяти преподобного Савватия и будто кто меня взял и поставил на бреге пресветлого Гандвика, родимого моего моря... И лики преподобных вижу, и слышу плеск волн, и стук весел, и крик чайки...

* * *

— Это Я, — говорит Господь, — это Я!..

О неведомом счастии (о какой-то радости), о неведомой радости без слов молилось сердце в дни юности, там, у светлого моря, когда, забывая о сне, глядел я в жемчужные, таинственные зори белых северных ночей.

1945

Сегодня валаамским преподобным Сергию и Герману праздник. Как бы золотую ризу накладывает на житейский день праздник, память святая. Особенно любо мне, когда с Севера родимого, от светлых озер и дремучих лесов в заповеданные дни года идет и светит, будни наши озаряя и согревая, преподобный оный и блаженный свет... Сергий и Герман Валаамские, основавшие обитель Преображения на озере Нево в первые века христианства русского, благодатно жили и в века последующие. Каким огнем сиял свет иночества на Валааме, доказывает век XIX... Нонешние времена из правил вышли. Еще Златоустый сказал, что можно спастись и в городах...

Теперь «дом отдыха», «дача»... А бывало, чем красно было лето в моем родном городе... Город стоял на водах — порт, близ моря. Мало кто ездил «на дачу», но семья хоть раз в лето собиралась «на богомолье» — к Соловецким, к Антонию Сийскому, к Ивану и Логгину Яреньским, к Вассиану и Ионе Пертоминским... Особенная жизнь, особенная природа, особенный быт, не наши интересы и разговоры, не наш уклад, жизнь, не боящаяся смерти, и смерть, как праздник. Жили в монастырях люди умершие для радостей мира, но как тускнели и умалялись радости мира перед святым иноческим житьем. На Соловках у многих из наших горожан были родственники монахи... и уже как бы в чине ангела почитали мы, например, материна двоюродного брата монаха Иустиниана.

Омытыми, новыми возвращались мы из обители. И привезенные из обители образки, картинки, ложки, посуда, книги, просфоры — так это потом любо было...

Кто-нибудь подмигнет мне и скажет: «Знаем мы монахов — абие-ба-бие», «игумен вокруг гумен» и т.д. И я отвечу: «Всякой находит, что ищет, всякой видел в монастыре то, что он способен был видеть, что ему было дано видеть. Всяк видел то, что хотел. И жемчужну кучу разрывая, ухитрялись «навозное» зерно иные любители находить».

1946

Праздник сегодня у родимого Белого моря...

Родина моя!.. Еще и реки не распленились от ледяных оков, а уж веют горные ветры, шумят, падают ручьи. По заберегам у рек плавает гагара и чайка; и гусь прилетел, и серая утица. Еще плавают вкруг Святого Соловца тороса ледяные, но праздник восходит сегодня над островом, над его берегами и тихими озерами, как светлая весна...

Мирские люди и раньше простодушно думали, что уйти от мира, постричься — это облечь и тело, и сознанье в какой-то безрадостный траур. Мир никогда не понимал, что истинные иноки оставляли мир от избытка радости духовной.

Есть и такие христианские учения, которые толкуют, что монашество — это-де себялюбие. Надо-де оставаться в миру, помогать людям. Надо-де жить, как все, завести жену, родить детей. Надо-де, живя своим домком, проповедывать слово Божье. Будет у тебя... хозяюшка в дому, что оладушек в меду, и — тогда толкуй на полном ходу о Христе, о Голгофе...

Время показало, что мир сей самохотно и самосильно будет затыкать свои уши...

Помню, я еще подростком был, богатый рыбопромышленник Окладников тужил в разговоре с моим отцом:

— Поехал на Варзугу по семгу. Приворотил к Соловецким, на Анзеры на часок, да и прогостил там неделю. Каждодневно ходил к старцу в пустыньку. Избенко об одном оконце, на пню, что на курьей ножке. Гряда репы. На себе крашеная ряска — вот и все именье. Я говорю: «Не велико твое богатство, отче!» «Больше твоего», — отвечает. Посадил меня на порог избеночки своей: «Гляди!» Гляжу: тишина спустилася, ночь светлая, белая... Келья-та на горке, леса по увалам вниз сбегают, а наокруг, сколько глазом достать, морская гладь сияет. Вдалеке монастырь над водами белеет. И над всем, над всем несказанный свет небесный. И тишина, разве чайка крикнет, гагара сплачет, комар запоет... «Отче, — говорю, — у Вас целый день богомольцы толклись, Вам отдохнуть надо». Он смеется: «Изо сна не шубу шить. Зимой высплюсь. Миряне-то свои дела распутывать сюда ко мне приносят. У того с женой неладно; та детей жалеет; этого по службе обошли... Придут: «Отче, расчавкай с нами, как нам быть? Тебе с горы виднее». Я сам и с женой живал, и в чинах бывал, полсотни годов в такой ли суматохе вертелся... по убогому своему опыту, по совести потолкуешь с мирянами-то... Хлебца подадут, я ребятам отдам: зимою трудники — ребята молодые из монастыря прибежат дров поколоть». Месяц дома не был. Приезжаю: запутались без меня. Жена и старшие дети с сердцем с таким встречают, приказчики с недоуменьем — привыкли, чтобы я воз-от вез, впереди бежал... Доверенный в банке акции вовремя не продал — убыток большой; старший сын с певичкой гуляет, выманил у матери деньги и глаз домой не кажет; на Мурмане трески пятьсот пудов сквасили: суденко с солью непогоды задержали. К дочке, дурехе, актеришко подскакивает: невесть кто и откуда. Вот и скачи во все стороны, и рвись на куски... Что мне, что костюм на мне аглицкий да к столу ренское подают... Кругом пустые люди, и я с ними один пляс пляшу... Нету мира душевного, нету радости! Вспомню старца-то анзерского и всплачу: «Ох, отче, отче: насколько ты богаче, насколько счастливее меня!..»

В детстве, приплывая в обитель Зосимы и Савватия, любил я и дивился настенным изображениям из жизни преподобных... У себя дома я старался зарисовать соловецкую живопись по памяти.

Более новою стенописью, но по-своему очаровательною и глубоко содержательною, соловецкие монахи украсили и прекрасную свою церковь в нашем городе «Церковь соловецкого подворья».

* * *

Настал и прошел день преподобного Сергия и день Савватия Соловецкого. А я молол на житухиной мельнице. Мелева было много, а помолу нет.

Празднична работа впрок не идет.

С вечернею зарею кануна праздник-от придет. И самый день до вечера праздник стоит. Можно бы уму и сердцу «упраздниться» на мал час... Можно бы ухватиться за край ризы не Сергиевой, дак Савватиевой. Но подсунет лукавый спешку «деловую» именно на эти дни. И ум-от уж не златую праздничную нить, а пропыленную паутину из угла на свое веретено сучит.

Умишко-то о «делах» тревожится, как мячик под прохожими ногами, катается мысль, и устанешь ты этот мячик к месту прибирать... Знаешь, что праздник и свет сегодня, и сердце-то спросится робко: «Припасть бы к преподобническим ногам, очень-де лик-от светел у святого...» Но недолго прядется светлая златошелковая нить. Боязливо обрывает ее унылое веретено сознания. Снова и снова наматывает свой привычный, будничный шпагат.

Северное серебряное небо. Ряды за рядами волны с белыми гребнями. На лодье плывет преподобный Савватий. Морское поветерье шумит в снастях. Святой стоит на корабельном носу, глядит в безбрежную даль, в даль веков... Ветер играет воскрылием мантии.

«...чтим святую память твою...» Уж нету времени, годов, дат живших, умерших поколений... Все то же небо и те же волны, те же белые пески, тот же ветер дует сегодня, что и век назад. Вечность вечно юнеет. И сегодня, сегодня ходко бежит корабль преподобного Савватия по морю Соловецкому...

1947

Сегодня такой «серенький», такой северный день, жемчужно-облачный. Северная весна. Небось там, у северного моего моря, реки распленились от льдов, а берега по взгорьям обсохли. Ветер сегодня весенне-свежий, с родимых моих берегов прилетает. И я Фиванду русскую вспомнил: небесного Зосимы Соловецкого. Память только что была. Художественная культура XV века: живопись, зодчество, поэзия, быт... «в ней все поэзия, все диво». Но человече безумный, устрашись ступать ногою на хлеб насущный. Любуясь прекрасною оболочкою, не забудь главного, важнейшего. То, что одухотворяло и живило прекрасные формы иночествующего быта «Северной Фиванды», является и нашей жизнью, и нашим дыханием. То, что было «единым на потребу» для Святой Руси, есть и нам «едино на потребу».

* * *

Уносится мысль на родину и соглядает таинственную душу Севера, поклоняется сокровенному, но вечному свету его.

Там, на родине милой, сейчас глубокая осень. Кратки дни. С северным ветром перепадает снег. Помню низкую, обширную комнату с бревенчатыми стенами. Чисто намыты полы, старинные иконы в большом углу озарены лампадой. Развалистая печь дышит теплом. Все домочадцы слушают житие преподобного Савватия Соловецкого. Северный праздник. Но в эту поздне-осеннюю память святого угодника горожане, за морскими непогодами, не плавали на святый остров Соловец. Там в эту пору «снег что белый пух быстро кружится, подымает грудь море синее и горами лед ходит по морю». Одни иноческие соборы в монастыре и в скитах оставались «во отоке Окияна-моря» на долгие-долгие месяцы.

Суровый Север... Но как тепла, как согревала душу память родимых северных святых!..

У матери в спальне была древняя икона преподобных Соловецких. Зосима и Савватий возносят над бушующим морем обитель свою. Отец мой, моряк, счастливым почитал год, когда удавалось пристать в корабельном походе к святым островам и помолиться у гроба преподобных.

В осенние непогодливые ночи я, маленький, укладывался спать у матери в комнате. В старом доме водворялась тишина. В комнатах каждые четверть часа били часы свое «перечасье». Мать, помолившись, спит. Я знаю, что крепко молилась она об отце, который еще не вернулся с Мурмана, хотя уже начались непогоды. «О плавающих, путешествующих отцах и братьях наших помолитеся угодники божии, Зосима и Савватие!» — шептала мать.

И сколько раз, проснувшись в ночи, всегда я видел святые лики Зосимы и Савватия, озаренные кротким светом лампады, как вечное благословение, возносящих над морем святую обитель.

(Источник - Альманах «Соловецкое море». № 3. 2004 г. По материалам сайта – Соловецкие острова, http://solovki.info/?action=archive&id=232)

***