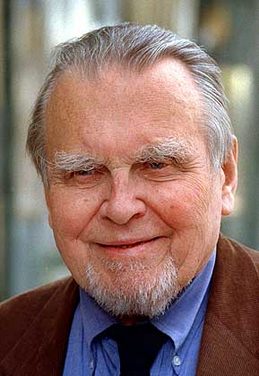

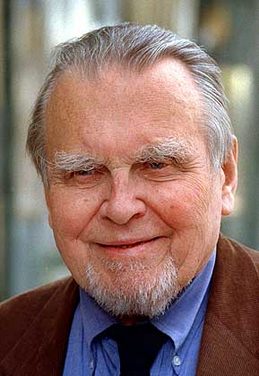

МИЛОШ ЧЕСЛАВ

(30 июня 1911 — 14 августа 2004)

— знаменитый польско - американский поэт, переводчик, эссеист и журналист; лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 г.

Родился в Шетенях Ковенской губернии. Окончил гимназию имени Сигизмунда Августа в Вильне (1921—1929). Учился в Университете Стефана Батория сначала на гуманитарном отделении, потом на отделении права и социальных наук. В печати дебютировал стихотворениями в студенческом журнале «Alma Mater Vilnensis» в 1930 году. Один из основателей поэтической группы «Жагары» (польск. Żagary). В 1934 Союз польских писателей в Вильне наградил его премией имени филоматов за поэтический дебют.

Несколько раз встречался в Париже со своим дальним родственником Оскаром Милошем, французским поэтом. С 1935 года работал на радио в Вильне, через год был уволен за левые воззрения. В 1937 году после поездки в Италию переехал в Варшаву, где начал работать на радио. В сентябре 1939 года как работник радио отправился на фронт. С вступлением Красной армии на польскую территорию из Румынии перебирается в Литву и живёт в Вильнюсе, после присоединения Литвы к СССР — в Варшаве и участвует в подпольной литературной жизни. После подавления Варшавского восстания (1944) живёт в Кракове до конца Второй мировой войны.

Становится одним из редакторов ежемесячного журнала «Творчество» (польск. «Twórczość»). В 1945—1951 годах служит в министерстве иностранных дел Польской Народной Республики в качестве атташе по культуре в Нью-Йорке и Париже. В 1951 г., выехав в официальную командировку в Париж, обратился к французским властям с просьбой о политическом убежище. В Париже жил до 1960 года, сотрудничая с журналом Ежи Гедройца «Культура». В 1960 г. по приглашению двух американских университетов выехал в США и стал профессором отделения славянских языков и литератур в Университете Калифорния, Беркли. В 1980 году был удостоен Нобелевской премии по литературе. Израильским национальным мемориалом Катастрофы Яд ва-Шем причислен к праведникам мира.

В 1993 окончательно вернулся в Польшу. Был награжден рядом литературных премий, в 1994 получил Орден Белого орла. В независимой Литве стал почётным членом Союза писателей, почётным гражданином города Кедайняй.

(Источник – Википедия; http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%EB%EE%F8_%D7.)

***

МИЛОШ (Milosz), Чеслав

30 июня 1911 г. – 14 августа 2004 г.

Польско-американский поэт и эссеист Чеслав Милош родился в городке Шетейняй в Литве, входившей в то время в состав царской России. Поляки по происхождению, его отец Александр и мать, урожденная Вероника Кунат, жили в многонациональной стране, богатой противоречивыми традициями. В результате Чеслав говорил не только на своем родном польском языке, но и на литовском, еврейском и русском.

Когда немецкая армия в 1914 г. захватила Литву, отец М., инженер-строитель, был мобилизован, и вместе с царской армией семья Милош начала путешествие на восток. Они скитались в течение шести тяжких лет войн и революций, пока в 1920 г. не был заключен мир между Советской Россией и Польшей. После войны семья Милош поселилась в Вильно (теперешний Вильнюс), в этом многонациональном городе, который жившие там евреи называли литовским Иерусалимом. В 1921 г., когда М. начал учиться, Вильно вошел в состав Польши. М. получил строгое католическое воспитание, в течение семи лет он прилежно изучал латынь, а в 1929 г. поступил в местный университет. Уверенный в своем призвании поэта, юноша тем не менее решил изучать право. Его первый поэтический сборник «Поэма о замороженном времени» («Poemat о czasie zastuglym») вышел в 1933 г.

В эти же годы М. – активный участник литературного кружка «Жагары», члены которого в дальнейшем стали известны как «катастрофисты» – из-за их твердой уверенности в неизбежности космической катастрофы. В 1934 г. после защиты диплома юриста М. получает стипендию и уезжает в Париж для изучения литературы. Там у него установились близкие отношения с его дядей, Оскаром Милошем, дипломатом и поэтом, который писал по-французски и считался затворником и мечтателем. Год, проведенный в Париже, сыграл важную роль в жизни М. – поэта; впоследствии он вспомнит, что Оскар Милош «указывал на необходимость строжайшего аскетизма во всех вопросах, касающихся интеллектуальной деятельности, в т.ч. и в искусстве». «А главное, – вспоминает М., – он научил меня не отчаиваться в преддверии надвигающейся катастрофы».

Вернувшись в Вильно, М. в 1936 г. выпускает второй сборник стихов «Три зимы» («Trzy zimy») и получает место заведующего редакцией на радио, однако уже через год за свои левые взгляды лишается работы и переезжает в Варшаву. С политической точки зрения Польша в те годы переживала не лучшие времена – казалось, сбываются самые мрачные пророчества катастрофистов. Столетиями польские границы менялись – соперничающие иностранные государства боролись за господство над этой страной. После первой мировой войны Польша получила независимость, однако уже в конце 30-х гг. Гитлер и Сталин подготовили секретное соглашение о разделе Польши. Из-за трудной, многострадальной истории национальное самосознание народа нашло свое наиболее полное выражение не в политике, а в литературе, поэтому поэт в Польше занимает особое место, а М. считал себя именно поэтом, а не радикалом или, как некоторые думали, марксистом.

Когда немецкая армия в 1939 г. оккупировала Польшу и на страну обрушилась трагедия, которую все предчувствовали, М. в соответствии с предназначением поэта, как он его понимал, занял независимую позицию и бросил вызов фашизму. Он принимал активное участие в польском движении Сопротивления, одном из самых мощных в Европе. Уничтожение еврейского гетто, свидетелем чего он был, наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. В 1944 г. М. женился на Янине Длузке; у них было двое сыновей.

После войны М. работает в польском дипломатическом представительстве сначала в Вашингтоне, а затем в Париже, но после прихода к власти коммунистов порывает с режимом и в 1951 г. становится эмигрантом из-за невозможности мириться с «искажением правды» и моральным релятивизмом тоталитарного государства. Поселившись в Париже, М. пишет в 1953 г. «Порабощенный разум» («Zniwolony umysl»), где размышляет о влиянии тоталитаризма на личность художника. «Порабощенный разум» принес ему известность на Западе. Жизнь в эмиграции была мучительно тяжелой; как сказал М., отрываясь от родной земли и языка, поэтического источника и импульса, он обрек себя на «бесплодие и бездействие». Будучи первое время не в силах писать стихи, М. в 1955 г. выпустил роман «Долина Иссы» («Dolina Issy»), воспоминание о детстве в Литве, элегическое повествование о судьбе подростка. Примерно в это же время издается роман «Захват власти» («Zdobycie Wladzy», 1953) – прозаическая аналогия «Порабощенного разума», – за который поэт получает Европейскую литературную премию. После этой награды М., как он выразился, мог бы «нажать на газ и печататься не переставая». Однако поэт не мог примириться с позицией французских «левых» интеллектуалов, которые по-прежнему считали, что советский коммунизм спасет мир, и не видели его сущности, и в 1960 г. М. переезжает в Соединенные Штаты. Уже через год М. становится профессором славистики Калифорнийского университета в Беркли, а в 1970 г. получает американское гражданство.

Опасения М., что он не сможет писать в эмиграции, не подтвердились. За годы, прожитые в Америке, выходят его переводы с польского, польские переводы из Библии (псалмы), произведения Уитмена, Шекспира, Мильтона, Т.С. Элиота, Бодлера в его переводе на польский, а также получившие высокую оценку произведения автобиографического и литературоведческого характера, эссе и стихи. М. был удостоен литературной премии Мариана Кистера (1967), премии фонда Южиковского за творческие достижения (1968), премии польского ПЕН-клуба в Варшаве за поэтический перевод, Нойштадтской международной литературной премии 1978), Гуггенхеймской стипендии (1974) и почетной степени доктора Мичиганского университета.

В 1980 году Нобелевская премия по литературе была присуждена М., «который с бесстрашным ясновидением показал незащищенность человека в мире, раздираемом конфликтами». «Мир, изображаемый М., – отметил в своей речи Ларе Йюлленстен, член Шведской академии, – это мир, в котором живет человек после изгнания из рая». «Когда читаешь ваши произведения, – обратился к М. Йюлленстен, – обогащаешься новым жизненным опытом, несмотря на некоторую его чуждость».

В своей Нобелевской лекции М. коснулся своего детства, а затем обратился к проблемам политики и эмиграции. «Ссылка поэта, – сказал он, – это следствие того положения, что захвативший власть в стране контролирует и язык этой страны, причем не только посредством цензуры, но и изменяя значение слов. И тогда долг писателя заключается в том, чтобы помнить. Память – это наша сила. Те, кто жив, получают мандат от тех, кто умолк навсегда. Они могут выполнить свой долг, лишь называя вещи своими именами, освобождая прошлое от вымыслов и легенд». М. считается одним из величайших польских поэтов, а по мнению советского поэта-эмигранта Иосифа Бродского, это, может быть, самый великий поэт нашего времени. На Западе популярность М. растет по мере того, как выходят переводы его книг. В Польше в те годы, когда его произведения были запрещены, они распространялись нелегально. Когда перед вручением ему Нобелевской премии поэт приехал на родину, он был встречен как национальной герой.

Поэзия М. подкупает своим тематическим многообразием и интеллектуальным богатством; сочетанием рассудочности и лиричности; конкретно-чувственной образностью и диалектической мощью; моральной силой и убежденностью. Поэзия М. впитала в себя многое: тут и своеобразие традиций Восточной Европы – его родины, влияние христианства, иудаизма, марксизма, в нее вошла вся кровавая история XX в. и мучительный опыт эмиграции. Как отмечает американский поэт и издатель Джонатан Гэласси, «все силы М. направлены на то, чтобы противостоять горькому опыту, и не только собственной жизни, но всей истории с ее парадоксальным сочетанием ужасного и прекрасного». Тереке де Пре писал в журнале «Нейшн» (1978), что «для М. все пронизано историей – люди, города, вещи. Судьба для него – это человеческая судьба... Я не знаю поэта, более склонного к возвеличиванию человека и потому более страдающего... Благодаря своему искусству М. нашел решение наиболее актуальной духовной дилеммы нашего времени: как нести бремя исторической памяти и не впасть в отчаяние». Как подчеркивал Пауль Цвейг, «М. убежден, что поэзия не только эстетическая, но и нравственная категория, что она должна переводить страдания отдельного человека на тот уровень ценностей, который защищает от скептицизма и бесплодного гнева, а следовательно, от соблазна идеологии».

(Оригинал статьи находится на сайте N-T.org – электронная библиотека "Наука и техника")

(Источник - Чеслав Милош: биография, фотографии, произведения, статьи; http://noblit.ru/content/category/4/100/33/)

***

Чеслав Милош: мир после изгнания...

(«Вестник Европы» 2005, №16)

(Извлечения из статьи – интервью)

“Я верю, что поэзия спасет человека”. Чеслав Милош

Лауреат Нобелевской премии по литературе Чеслав Милош (1911–2004) считается сегодня одним из величайших польских поэтов; по мнению Иосифа Бродского, это, может быть, самый великий поэт нашего времени. До того как в 1980 году Ч.Милош получил Нобелевскую премию, а вместе с ней и мировое признание, лирик, эссеист и автор романов был известен даже на своей родине разве только что в литературных кругах. В те годы в Польше его произведения были запрещены и распространялись нелегально, и когда поэт перед вручением Нобелевской премии приехал на родину, то его встречали как национального героя.

Но родился Милош не в Польше, а в местечке Шетейняй в Литве, входившей в то время в состав царской России. Когда немецкая армия в 1914 году захватила Литву, отец Милоша, инженер-строитель, был мобилизован, и вместе с царской армией его семья начала долгое и мучительное путешествие на восток. Скитания продолжались в течение шести тяжких лет войн и революций, пока в 1920 году не был заключен мир между Советской Россией и Польшей. После войны семья поселилась в многонациональном городе Вильно (теперешний Вильнюс), а в 1921 году, когда Чеслав Милош начал учиться, Вильно вошел в состав Польши. Будущий поэт получил строгое католическое воспитание, в течение семи лет изучал латынь и в 1929 году поступил в Вильнюсский университет. Уже в 1933 году вышел в свет его первый поэтический сборник – “Поэма о замороженном времени” (“Poemat о czasie zastuglym”).

После защиты диплома по юриспруденции Милош получает стипендию и в середине 30-х годов уезжает в Париж для изучения литературы. Там у него установились близкие отношения с его дядей, Оскаром Милошем, дипломатом и поэтом, который писал по-французски и считался затворником и мечтателем. Год, проведенный в Париже, сыграл важную роль в жизни поэта. Впоследствии он не раз будет вспоминать о том, что его дядя Оскар Милош, оказавший на него большое влияние, часто напоминал ему о “необходимости строжайшего аскетизма во всех вопросах, касающихся интеллектуальной деятельности, в том числе и в искусстве”.

Вернувшись в Вильно, Милош выпускает второй сборник стихов – “Три зимы” (“Trzy zimy”, 1936) и получает место заведующего редакцией на радио. Однако уже через год за свои левые взгляды он лишается работы и переезжает в Варшаву. С политической точки зрения Польша в те годы переживала не лучшие времена. Столетиями польские границы менялись: соперничающие иностранные государства боролись за господство над этой страной. После Первой мировой войны Польша получила независимость, однако уже в конце 30-х годов Гитлер и Сталин подготовили секретное соглашение о разделе Польши. Из-за трудной, многострадальной истории национальное самосознание народа нашло свое наиболее полное выражение не в политике, а в литературе, поэтому поэт в Польше занимает особое место, а Милош считал себя в первую очередь поэтом, а не политически ангажированным писателем или, как некоторые думали, марксистом. Когда немецкая армия в 1939 году оккупировала Польшу и на страну обрушилась трагедия, которую все предчувствовали, Милош, в соответствии с предназначением поэта, как он его понимал, занял независимую позицию и бросил вызов фашизму.

Он принимал активное участие в польском движении Сопротивления, одном из самых мощных в Европе. Уничтожение еврейского гетто в Вильно, свидетелем которого он был, наложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. После войны Милош работает в польском дипломатическом представительстве сначала в Вашингтоне, а затем в Париже, но после прихода к власти коммунистов порывает с режимом и в 1951 году становится эмигрантом из-за невозможности мириться с “искажением правды” и моральным релятивизмом тоталитарного государства. Поселившись в Париже, Милош пишет в 1953 году “Порабощенный разум”1 (“Zniwolony umysl”), где размышляет о влиянии тоталитаризма на личность художника. “Порабощенный разум” принес ему известность на Западе. <….>

В 1980 году при вручении ему Нобелевской премии по литературе член Шведской академии Ларе Йюлленстен отметил, что “мир, изображаемый Милошем, – это мир, в котором живет человек после изгнания из рая”, определив, таким образом, самую главную тему поэта, характеризующую все его творчество. Свой долг писателя Милош видит в том, чтобы помнить. Об этом он сказал в своей ответной речи при вручении Нобелевской премии: “Память – это наша сила. Те, кто жив, получают мандат от тех, кто умолк навсегда. Они могут выполнить свой долг, лишь называя вещи своими именами, освобождая прошлое от вымыслов и легенд”. Прошлое для поэта связано прежде всего с его родным городом, где прошли его детство и юность. Все годы его эмиграции Вильно осталось “городом поиска, очищенным благодаря прошедшему времени действительности”, как у Пруста…

– Поэтому первый вопрос относится к Вильно, городу, ставшему отправной точкой вашей жизни, всего последующего творчества и вашей идентичности. Вильно оказался, как известно, в центре трагических событий европейской истории. Как вы говорите, он 13 раз переходил из рук в руки. При этих жесточайших военных столкновениях, которые унесли сотни тысяч жизней, речь не раз шла именно о культурной и языковой идентификации. Об этом уже говорят сами имена города: Вильня, Вильно, Вильнэ, Вильна, Вильнюс. Какое значение эти обстоятельства имеют для вас как для писателя, пишущего на польском языке, связанного корнями с таким городом. как Вильно, городом, собственно, литовским? <…>

<…> – Когда вы жили во Франции, вы были знакомы с Альбером Камю. Как он принял вашу метафизическую позицию?

– Альбер Камю глубоко интересовался религиозными вопросами, но он был атеистом. Однажды он спросил меня, правильно ли для атеиста отправлять своих детей в церковь к первому причастию, как это сделал он. Его интерес к религии побудил его еще в студенческие годы написать эссе о Святом Августине, ведь он родился и рос в Северной Африке. Камю понравилась моя книга “Долина Иссы” за ее литературные качества, но мы не говорили о метафизических проблемах. Он был далек от моей позиции, наверное, поэтому мы никогда не обсуждали эти вопросы.

– Вы переводили также известного французского католического философа Жака Маритена.

– Да, потому что Жак Маритен был очень популярен в Польше перед войной. Я читал его книги, что же касается переводов, то я перевел только одну его книгу и то не теологическую, а политическую. Речь идет о книге “Дорогами поражения” (“A travers le desastre”), написанной Жаком Маритеном во время эмиграции в Америке. Эта книга в моем переводе была подпольно издана в Польше и затем опубликована во Франции.

– Какие воспоминания у вас остались о вашем друге писателе Витольде Гомбровиче, который, как известно, был очень сложным человеком?

– У меня состоялись личные отношения с Гомбровичем, мы были друзьями, хотя Гомбрович действительно был очень сложным человеком и люди его боялись. Я его не боялся, и он был очень добр ко мне. Но мы, если можно так выразиться, были на противоположных сторонах в философском смысле. Я никогда не соглашался с Гомбровичем. Гомбрович же на самом деле интересовался лишь одним, а именно философией, не литературой. В его разговоре всегда была тенденция к философским вопросам. Однажды он сказал мне: “Вы знаете, это очень странно: если мы говорим по-французски, вы очень точны. Если же мы переходим на польский, вы начинаете выражаться расплывчато”. По-французски мы говорили из-за его жены Риты. Витольд Гомбрович в значительной степени следовал идеям Ницше, и для него окружающая действительность существовала только в человеческом сознании. У нас с ним была разная ориентация в отношении к реальности. Он сосредоточенно искал истину и даже Декарта упрекал в том, что тот был недостаточно радикален.

– В ваших воспоминаниях и эссе вы не раз упоминали о том, что русский философ Лев Шестов и французский философ Симона Вайль оказали большое влияние на вашу жизнь и ваше творчество.

– Да, это верно. Я бы только сказал, что влияние Симоны Вайль было более ранним. Я открыл для себя ее творчество в то время, когда она была еще неизвестна. Это была ее первая книга избранных мыслей и афоризмов. Я опубликовал антологию Симоны Вайль в моем переводе на польский в 1958 году в Париже. Льва Шестова я открыл позже, когда читал лекции по Достоевскому в Университете Беркли. Достоевский привел меня, так сказать, к Шестову, потому что Шестов был одним из лучших исследователей и критиков его творчества. Получилось так, что я открыл Шестова благодаря Достоевскому. Я читал Достоевского по-русски и по-английски, его широкую, я бы сказал, кристально чистую прозу, как я написал в одном из своих эссэ, с только ему свойственной чистотой отчаяния. Достоевский был философом, который ненавидел стоицизм в любой его форме, потому что стоицизм означает злобную усмешку, и Шестов вместе с ним хотел кричать, протестовать против абсурдности мира.. <…>

– Можете ли вы подтвердить, что ваши занятия биологией наложили отпечаток на ваше философское мировоззрение и ваше литературное творчество?

– Да. Например, когда мне было 14 лет, я организовал в школе дискуссию о Дарвине и эволюционной теории. Позднее эта тема меня интересовала постольку, поскольку она представляла собой некую проекционную плоскость, на которую были направлены мои контраргументы. Я читал в захлеб Шопенгауэра, который в той же степени оплодотворил художников, в какой он был атакован философами. Его идеи нерасторжимо связаны с открытиями биологии. Он ставил творческий, необыкновенной фантазией одаренный гений намного выше каузально действующих сил природы и состраданию ко всему творению приписывал более высокое значение. Тем самым он создал наилучшие предпосылки для того, чтобы поставить под сомнение чисто биологические законы. По этой причине Шопенгауэр имеет лично для меня преимущество перед другими мыслителями. Он был философом, который благодаря искусству, творчеству увидел возможность освобождения из чертового круга страстей, страданий и неизменного миропорядка. Кроме того, он первый западный интеллектуал, который назвал себя буддистом. Проблемы, которые он затронул, остаются актуальными по сей день.

– Есть ли, по вашему мнению, надежда, несмотря на обусловленную глобальной технократией профанацию, что ученые все-таки придут к необходимости рассматривать действительность как нечто магическое, как это делали алхимики и поэты прошлых веков?

– Это действительно очень важный вопрос. Когда мы занимаемся проблемами современной физики, видим мир из перспективы квантовой механики, то нам становится ясно, что этот мир не может быть охвачен общими современными представлениями. Именно это и есть тот решающий пункт необходимости установить, могут ли быть перекинуты мосты между теориями современной науки и формами выражения культуры и искусства. Мы все еще живем по большей части теми представлениями, которые произрастают из XIX века, которые питаются на почве эволюционной теории и веры в прогресс, в то время как физика уже давно вышла в XXI век. <…>

– Достоевский был для вас, видимо, еще и потому столь ярким и столь же противоречивым оппонентом, что он воплощал идею русского мессианизма.

– Мессианизм, кажется, представляет собой болезнь славянских народов. Какая парадоксальная ситуация! Я – поляк и католик – читаю лекции о Достоевском, который ненавидел поляков и католиков! Но русский мессианизм, который Достоевский в себе нес, имеет свое соответствие и в польском мессианизме. В обоих случаях это движение было одухотворено еретической мыслью о том, что не Христос, а нация принесут благо и спасение. Я мог заниматься Достоевским потому, что я против и русского, и польского мессианизма. <…>

– Наша беседа подходит к концу. Мы начали наш разговор с Вильно, Вильно мы и закончим, городом, который стал не только символом страшной истории поколений и разрушений, но в то же время символом надежды и любви к родине народов Восточной Европы, символом их борьбы за их язык и свою идентичность. В вашей жизни и творческой судьбе этот город занимает особое место. Мечтаете ли снова вернуться в Литву?

– Эту мечту я осуществил 52 года назад. Я посетил то место, где я появился на свет, сегодня там находится фонд Чеслава Милоша. Есть люди, которые не хотят возвращаться в места своего детства и юности, потому что они боятся, что могут загасить свои ранние воспоминания. Но у меня это совсем по-другому. Я приезжаю в Литву, и картины прошлого остаются прочно жить в моей памяти и в моей душе, независимо от того, что я вижу в современности.

Беседовали Константин фон Барлевен и Гала Наумова. Перевод с английского языка и подготовка материала к печати специально для “Вестника Европы” осуществлены Галой Наумовой

(Источник - http://magazines.russ.ru/vestnik/2005/16/mi21.html)

***

Виктор Кулерский

ЧЕСЛАВ МИЛОШ УШЕЛ — ЕГО ПОЭЗИЯ ПЕРЕЖИВЕТ НАС

(«Новая Польша», 9 / 2004)

(Извлечения из статьи)

• «Умер Чеслав Милош, самый выдающийся польский поэт современности, лауреат Нобелевской премии 1980 года, автор слов, выбитых на [гданьском] памятнике судостроителям, погибшим в декабре 1970 го: “Ты, оскорбив человека простого...” Чеславу Милошу было 93 года». («Жечпосполита», 16 авг.)

• «Мировая и литовская литература потеряла единственного лауреата Нобелевской премии, родившегося и выросшего в Литве», — так начинается статья о смерти Чеслава Милоша, напечатанная в крупнейшей литовской газете «Лиетувос ритас». (Роберт Мицкевич, «Жечпосполита», 17 авг.)

• Александр Фьют, один из крупнейших специалистов по творчеству Милоша: «Польская культура и литература потеряли гениального, величайшего поэта, который, по моему убеждению, масштабом таланта, художественным совершенством и глубиной мысли превосходит даже наших великих национальных поэтов». («Тыгодник повшехный», 22 авг.)

• Лешек Колаковский: «Милош был самым выдающимся польским поэтом ХХ века (...) Он не играл словами — он был поэтом, чья мысль непрестанно возвращалась к основополагающим для нашей жизни вопросам: о Боге и вере, о разуме и любви, о народе, — к вопросам почти неразрешимым». («Газета выборча», 16 авг.)

• Адам Загаевский, поэт, писатель, критик: «Милош был необыкновенным мыслителем, человеком исключительной ясности ума. Эта феноменальная проницательность сочеталась у него с чистым даром языка. Милош превосходно умел это использовать. Впрочем, он и сам чувствовал свою силу. Он знал, что не подвержен влияниям и течениям, которые он умел охватить мыслью и понять». («Жечпосполита», 16 авг.)

• «Старый Милош — это (...) подземный лабиринт памяти, выдолбленный в огромной скале его жизни. Перед нами и для нас возникали картины мира, который исторически был нам уже недоступен (...) Теперь, когда я узнала, что его больше нет, он кажется мне человеком, приносившим нам вести издалека — из прошлого, с которым мы потеряли связь и которое было утрачено еще во времена его молодости». (Эва Беньковская, «Тыгодник повшехный», 22 авг.)

• Мария Янион: «Его стихи и эссе — это своего рода энциклопедия минувшего века. Если бы ко всему его богатому творчеству составить предметный указатель, оказалось бы, что он не обошел молчанием ни одной важной темы в философии, религии, литературе (...) Я всегда мечтала написать о нем трактат под старомодным названием “Чеслав Милош и веяния эпохи”. Это отразило бы его неповторимую в Польше роль поэта — кормчего гонимой ветрами ладьи. Быть может, с его смертью эра таких поэтов закончится». («Тыгодник повшехный», 22 авг.)

• Ежи Ильг, издатель, публицист, литературный критик: «Невероятное трудолюбие. Долгая жизнь, полная кропотливого труда. Ни одной потерянной минуты. Десять тысяч страниц, исписанных мелким почерком, книги, не вмещающиеся на самую длинную полку. Континент Милош. Многолетнее одиночество вдали от читателей и литературной жизни. Решимость писать стихи по-польски. Уверенность, что на далеком калифорнийском побережье это все равно что складывать их в дупло дерева». («Тыгодник повшехный», 22 авг.)

• «Как пишет газета “Монд”, уже один “Порабощенный ум” дает нам право называть польского писателя “одним из величайших нравственных авторитетов своей эпохи”». (Гжегож Добецкий, «Жечпосполита», 17 авг.)

• «Похоже, что смерть Милоша, который был всесторонним писателем — поэтом, прозаиком, эссеистом, переводчиком, а также мыслителем и наставником молодежи, автором великих [философских] синтезов и бесчисленных писем, — закрывает эпоху художников-титанов, художников, чье имя стало нарицательным, играющих в хаосе мира роль мудрецов, пророков, точек отсчета. В минувшем веке такие люди были — хотя в основном в первой половине. Сейчас трудно было бы назвать кого-нибудь подобного». (Антоний Либера, «Газета польска», 18 авг.)

• Анджей Вайда: «Он принадлежит к числу тех великих и прекрасных творцов XX и XXI веков, которые преображали действительность. Прощаясь с нами и уходя, он покидает времена, сильно отличающиеся от тех, которые застал он сам, ибо, будучи их сопричастником, он преобразил их — и своей поэзией, и своей деятельностью». («Газета выборча», 16 авг.)

• Томас Венцлова: «В ХХ столетии Милош стал для польской поэзии и культуры тем, чем в XIX м был Адам Мицкевич. Удивительно повторение судеб двух великих поляков. Оба называли своей отчизной Литву и считали себя литвинами — в прежнем смысле этого слова, связанном с принадлежностью к былому Великому Княжеству (...) Оба — Мицкевич и Милош — были изгнанниками, оба снискали мировую славу еще при жизни, оба внесли огромный вклад в освобождение двух народов былой Речи Посполитой от оков деспотических режимов (...) Историческое примирение Литвы и Польши после тяжелых испытаний ХХ века было бы невообразимо без Милоша. Я бы сказал, что именно Милош, величайший поэт “города без имени” — Вильнюса, решил виленский вопрос: политики пошли по тропе, протоптанной им и весьма немногочисленными поначалу людьми, мыслящими так же, как он (...) Теперь, как никогда прежде, мы видим, что он стоит в одном ряду с лучшими людьми ХХ века. Их трое или четверо — кроме Милоша это Элиот, Кавафис, Мандельштам». («Тыгодник повшехный», 22 авг.)

• Рышард Крыницкий, поэт, переводчик, издатель: «Он был одним из величайших поэтов этого страшного, но порой прекрасного столетия — наряду с Рильке, Цветаевой, Целаном, Элиотом, Оденом, Амихаем и Хербертом (...) Умер поэт, который умел выразить самый тяжелый опыт этого века и не боялся коснуться самой ужасной, самой болезненной и запутанной темы — Катастрофы». («Жечпосполита», 16 авг.)

• «Поэт отличался тонкой религиозно-нравственной восприимчивостью, которая позволяла ему искать ответы на важнейшие вопросы человека ХХ столетия. Продолжает ли Бог оставаться Господом истории в век Освенцима и Колымы?» (Лукаш Тишнер, «Тыгодник повшехный», 22 авг.)

• Адам Загаевский: «Он соединял в себе противоположности, писал о боли и красоте, пытался постичь зло». («Тыгодник повшехный», 22 авг.)

• Стефан Хвин: «Он не был любимым поэтом поляков. В Польше его мысль была малоизвестна и остается таковой до сих пор — может быть, как раз потому, что она была сурова, трудна и — ничего не поделаешь — высокомерна. Его политические взгляды отличались от взглядов большинства из нас. Он не выносил т.н. национальной мысли, не любил национал-демократической разновидности католицизма. Он чувствовал, что “национальный дух” ему чужд, и открыто писал об этом (...) Он был уверен, что наблюдает конец цивилизации, в которой рос и воспитывался (...) Катастрофа была для него потрясением (...) Для нас Катастрофа, истребление миллиона человек в Руанде и Камбодже, этнические чистки на Балканах или уничтожение тысяч иракских солдат в пустынях под Багдадом — это “дело обычное”, то, из чего состоит мир (...) Для него противоречие красоты и жестокости было источником непрестанной тревоги (...) Мы при вести об этнической резне в Африке уже не пишем таких стихов, как “Кампо ди Фьори” (...) Он носил в себе незаживающую рану, прекрасный след которой остался в его стихах (...) Когда я разговаривал с ним о его поэме “Мир. Наивные стихи”, он сказал: “Какие там вера, надежда и любовь! Это все ирония. Я ведь это писал, когда горело гетто, а теперь дети в школе учат это наизусть”». («Жечпосполита», 21-22 авг.)

• «В конце жизни он заметил, что важнее искусства — доброта. Но, с другой стороны, будучи человеком, полным противоречий, он признавал ценность искусства. Историю искусства он воспринимал как кирпичики, из которых художники возводят здание цивилизации. У него было манихейское ощущение постоянного присутствия зла в мире (...) О заглавном стихотворении сборника “Это” он сказал: “Разные вещи я писал и говорил, но за всем этим всегда стоял трепет”». (Катажина Яновская, «Политика», 21 авг.)

• Бригитта Тротциг, член Шведской Академии: «И все-таки из мира насилия и темноты вышли свидетели жизни, свидетели того, что такое история и жизнь на самом деле. Таким свидетелем был Милош. Перед лицом наихудших пароксизмов истории Европы он сознательно и упрямо шел узкой тропой поэтических экспериментов, тем самым указывая путь всем, кого различные формы притеснения вынуждают ходить по выжженной земле отрицания. В жестокие времена отрицания жизни Милош был одним из тех, кто представлял собой его творческую противоположность, — он был одним из великих жизнеутверждающих поэтов современной литературы. А их не так уж много...» («Жечпосполита», 28-29 авг.)

• Шеймас Хини, лауреат Нобелевской премии по литературе: «В принципе Милош опроверг слова Т.С.Элиота о том, что человечество не может вынести слишком много реальности. Молодой поэт, начинавший свою карьеру среди ровесников в гудящих от споров варшавских кафе 30 х годов, стал свидетелем того, как эти самые молодые поэты гибнут от пуль в Варшавском восстании (...) Старик, мудрец из Гризли-Пик в Беркли, ветеран холодной войны, герой “Солидарности”, друг Папы, он был одновременно ребенком и поэтом, который непрестанно слышит “все нарастающий призыв Отдельного, наперекор земным законам уничтоженья памяти” (“Капри”) (...) Секрет его творчества заключался частично, а сила — в значительной мере — в огромных познаниях Милоша. Его ум напоминал ренессансный театр памяти». («Тыгодник повшехный», 29 авг.)

• Эдвард Хирш, американский поэт, президент Мемориального фонда Гуггенгейма: «Милош дал нам глубокую поэзию памяти. Он проницательно и трезво смотрел на ХХ век, но в его произведениях всегда присутствовал элемент катастрофизма (...) Милош носил в себе груз памяти (...) Как в поэзии, так и в прозе он оставил нам своего рода предостережения Кассандры: обращать внимание на то, что случилось в прошлом в Европе, на последствия того, что “природа становится театром” (...) Милош понимал жестокость природы, но в то же время помнил, что Земля заслуживает крупицы нашей любви. Он размышлял над тем, как зарождались и гибли цивилизации, но при этом прославлял простые чудеса земли, неба и моря. Он напоминал нам, как трудно оставаться самим собой, но верил в нашу человечность». («Жечпосполита», 16 авг.)

• Имре Кертес, лауреат Нобелевской премии по литературе: «Чеслав Милош был и еще долго останется совестью польского народа. Об этом можно судить хотя бы по его стихотворению “Кампо ди Фьори” или по переписке с литовским поэтом Томасом Венцловой. Для литовцев и поляков отношение к еврейскому вопросу — это экзамен по этике и нравственности. Милош отважился взглянуть в лицо этим проблемам». («Впрост», 22 авг.)

• Адам Михник: «Всю свою жизнь Милош был предметом ненависти ханжей всевозможных политических расцветок: от доморощенных фашистов до снобствующих англофилов и франкофилов; от коммунистических красных до клерикальных фиолетовых. Как правило, он был одинок, но при этом всегда говорил своим собственным голосом — свободным и суверенным (...) Он был легендой нескольких поколений, в том числе и моего. Его стихи были как запретный плод — нам они чрезвычайно нравились, поскольку мы добывали их с трудом (...) Это было наше обязательное чтение. Среда демократической оппозиции буквально проглатывала его книги, зачитывалась ими (...) Ибо он не только спорил с советским коммунизмом и двуличием западных левацких бунтовщиков, но и давал столь же суровую оценку польской традиции бездумного пустозвонства или тоталитарного национализма. То, что он писал о межвоенном двадцатилетии, об отношении к национальным меньшинствам, об убожестве польских правых и лицемерии левых, об антисемитизме, о тупой агрессивности клерикализма, а также о лживости правящих кругов санации, — все это побуждало заново переосмыслить ценности польской культуры, польской духовности. Чеслав Милош, автор “Порабощенного ума”, стал учителем польских вольнодумцев». («Газета выборча», 16 авг.)

• «Меня не удивило то, каким образом “Наш дзенник” попрощался с Чеславом Милошем — одной из крупнейших фигур в истории нашей литературы (...) [Представленный газетой] образ лауреата Нобелевской премии — простой, как лом, которым бьют по лицу, — свел жизнь и творчество Чеслава Мило