20 Янв 2014

Облов (повесть). Часть II. Главка 1. Главка 2.

Часть II.

Главка 1.

Погруженный в недавние страхи, Облов невзначай поднял голову и был приятно удивлен: помятая медная луна, словно ярко начищенная лампа Аладдина, низко нависала над степью.

Она осветила с придирчивой тщательностью всякую лощинку, всякий бугорок, выкрасив поле по горизонту в золотистый, режущий глаз цвет, она подмешала тот же колер в гладко накатанное русло проселочной дороги, сабельные ударом рассекшей степь на две половины. Огромный простор под прозрачным звездным куполом завораживал звенящей пустотой, даже цокот копыт, и тонкое нервное позвякивание упряжи не нарушали разлитого в природе равновесия и безмолвия. Царственный покой объял землю. Целебная нега наполняла душу и плоть. «Мир тебе человече, - мудро возглашала природа, - мир тебе во веки веков!». Ехать бы вот так всю оставшуюся жизнь, ничем не утруждая себя в застывшем подлунном мире, оцепенев разумом, напрочь отмякнув сердцем и лишь впитывать жадными глазами чарующую ночную тишину.

Как не притягательны идиллические видения, они только эфемерная грань между горестными полосами, обступающей нас жизни: чередующимися, наползающими, рвущими друг дружку на хрупкие куски. От зловредной реальности никогда не уйти, как и не пытайся - она настигнет и уколет, больно уязвит в самый неожиданный момент, в самом, казалось бы, обетованном месте.

Михаилу показалось что он знает эту местность. Вот сейчас дорога пойдет под уклон, внизу, в распадке покажется небольшая деревенька, окруженная рослыми осинами. Вот-вот появится покореженный дорожный указатель с искромсанной табличкой: деревня Гостеевка. Бред какой-то?! Такого просто не может быть! Михаил, что иногда порой случалось с ним, проникся безумным холодком дежавю. Он намеренно взял себя в руки, хотя, безусловно, знал – Гостеевка с той идиотской выходкой далеко-далеко на севере. Видимо нервишки сотворили злую шутку, восприняв схожесть природного ландшафта за подобие похороненного в памяти места.

Но он уже навязчиво вспомнил и сирого крестьянина, выпоротого им, явственно спроецировал образ невинно загубленной лошаденки, ощутил рукой холодную тяжесть браунинга, а потом хруст отступных денег.

Облову стало нехорошо. На душе гадко заскребли кошки. Он силился втолковать себе, ничтожность повода, из-за которого распустил нюни, будто девчонка курсистка, расслюнявился с полпинка, но ничего не мог поделать с собой. На него накатило чувство, казалось незнакомое ему, чем-то похожее на муки похмелья, чувство выбивающие почву из-под ног, впрочем, он уже знал – то есть не что иное, как давно позабытое им состояние срама. Да, когда-то его изводил неприкаянный стыд, не понаслышке гнобила немочь, саднящую душу. Он мучился и болезненно переживал, поэтому, всегда прежде старался, во что бы то ни стало предвосхитить, избежать поступка достойного позора, даже гнал порочащие мысли, лишь бы не жег запоздалый стыд. Да-да, именно стыдливые муки совести, которые он почему-то утратил, потерял впопыхах, теперь овладели им. Было время, он не нуждался в том нравственном камертоне, он намеренно по дурости выбросил его. Но разве можно уйти от самого себя, даже изгваздавшись в грязи, все равно в тебе останется невластная тебя частица горнего мира, которая коль нужно вырастет до вселенских размеров – останется именно она - душа. И она скорбит, и она ноет, болит, страждет твоего очищения.

Ой, нехорошо, ой лихо! Душа саднила, горела! Облов совестился самого себя, стеснялся своей необузданности, своей жестокости, своей черствости к людям. Походя, сраженная лошадка немым укором стояла перед глазами, а сердце колола теперь совсем ранящая мысль: «Сколько их - невинно убиенных, - людей, не лошадей, не скотов, а людей – подобия Божьего?!» Его мозг уже не вмещал содеянного, в голове мутилось, нельзя полностью отдаться подобным мыслям, непременно тронешься умом. Невыносимое состояние?! Об этом, просто, нельзя думать, «там львы».

Они свернули к затаившейся в распадке деревне. Селение встретило их нависшей в воздухе настороженностью: ни лая собак, ни проблеска света в оконцах, только оплывшие словно гигантские сосули столбы дыма из печных труб, подтверждали что все же здесь обитают люди. Иван подкатил к вросшей в сугробы избушке, отставил жердь, преграждающую въезд во двор, повел лошадь под уздцы в низкое тесное стойло. Облов огляделся - диковинная местност! Чудные люди поселилась тут, ни плодового деревца, ни смородинового кустика на огородах, ветхие, полуразрушенные надворные постройки, голые тесины вместо изгородей, сплошь соломенные, изглоданные крыши на избах, даже не доносится запаха хлева - духа деревенской, полноценной жизни. Уж не сектанты какие обосновались в этой глуши?!

Облов по опыту знал - в черноземных губерниях в пореформенный период расплодилось множество единоверческих сект и всевозможных промежуточных толков. Одни из них практически не отличались от привычного и понятного христианского вероисповедания, иные же, откуда только выскребли, такое чудовищное смешение чуждой веры и культа, доходящие порой до откровенного садизма и грязной разнузданности. Облову как-то довелось побывать на одном таком тайном радении, а точнее сказать на мерзком шабаше. Его знакомые из хлыстов-расстриг устроили пропуск на эту ночную сходку. Облов отправился ради низкого интереса, ради похотливой любознательности, но действительность превзошла всякие ожидания. С чувством гадливости Михаил потихоньку покинул бдения, душа его была оплевана и вымазана дерьмом. Он увидал, до какого скотства могут пасть люди, да и не люди то вовсе, а мерзкие скоты. Облов велел своим ребятам запалить «молельный дом разврата» с четырех сторон, и когда из его окон и дверей стали вываливаться голые мужчины и женщины, на их подпорченные огнем тела обрушились плети обловских удальцов. Вот была потеха. Однако Михаилу не довелось довершить судилище, в самый разгар экзекуции трубач протрубил сбор, и они ускакали. Уже за околицей, оглянувшись, он увидал огромные сноп племени и искр рванувший в небо, то рухнула крыша проклятого дома.

Хозяин позвал Михаила в дом. Пригнувшись, чтобы не разбить голову о низкую притолоку, Облов протиснулся в тесный закут, провонявший кислой вонью овчин, квашенной капусты и еще особым запахом сладковатой прели, присущей старинному крестьянскому жилью. Иван, порыскав в темноте, запалил лучину, вставил ее в протадышний крестец. Потрескивая, постепенно разгораясь, лучина высветила внутренность избушки. Треть ее занимала разлапистая русская печь, делившая жилье на четыре части: Облов ступил в низкую прихожку, потолком которой являлись ладно подогнанные доски палатей, на которых тут же произошло весьма оживленное движение и раздались прерывистые детские голоса. И без того узкий проход загромождали свеже-плетеные корзины и хитроумная оснастка для их изготовления, в углу примостился хозяйский маленький верстачок с миниатюрной наковаленкой. Михаил невольно продвинулся в комнату и оглянулся, занавес палатей украдкой раздвинулся и на Михаила настороженно уставились две пары васильковых глаз, окаймленных льняными кудряшками. Девчушки - подумал Облов. Слева, у глухой стены размещалось некое подобие лежанки, застеленной каким-то рубищем, по центру размещался чистый обеденный стол с лавкой у стены и колченогими табуретами, в углу, освещая почернелый иконостас, теплились лампадка. За печью располагалась немудреная кухонная утварь, однако женского рукоделья и вообще атрибутов женского присутствия в доме не наблюдалось. Внезапно с печи раздался едкий старческий кашель. Дед – сообразил Облов.

Следуя приглашению хозяина, Михаил прошел к божнице, сел на лоснящуюся от старости лавку, огляделся уже спокойным взором. Нищета и голь была страшная. Подавив неловкое молчанье, Облов спросил:

- Иван, а ты, что без хозяйки живешь? Смотрю, как-то неухожено у тебя.

Хозяин невесело усмехнулся:

- Один бобылем, вот с дедом да огольцами кукуем. Баба то моя прошлым годом померла от легошной, тридцать годков ей всего и стунуло-то. Так вот тепереича и живем, - и сглаживаю нависшую беспросветную тоску, шутливо завершил в рифму – мякину и сено жуем

Между тем, с полатей по обезьяньи спустились малолетние детки в замызганных рубашонках, подойдя к отцу, стали цепляться за полы его поддевки и канючить, ни сколько не стесняясь чужого человека: « Тять, а тять - дай хлебца?! Смерть исть хоцца!»- Отец, добродушно посмеиваясь в рыжие усы, приговаривал: «Обождите, обождите малость пострелята, дайте на стол собрать, гость ведь у нас».

- Почему все-таки пострелята? – мелькнуло в голове Облова.

Старшей из детей была девочка лет шести, ее тоненькие босые ножки, должно зазябли, она потирала их друг о дружку, поджимала под себя, словно цапля. Второй ребенок – трехлетний карапуз в одной короткой распашонке, ничуть не стадясь своего упругого писюнька, подпрыгивал, стараясь залезть отцу в карман, что ему никак не удавалось при всей самозабвенной настойчивости.

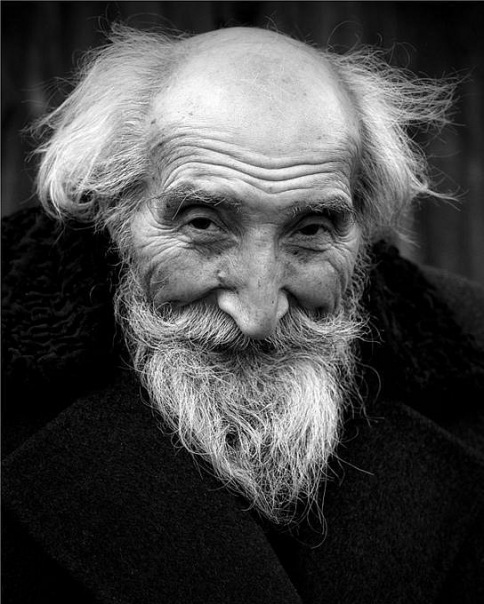

Приковылял на свет, спустившись с печи старик, согнутый дугой, его всколоченная жиденькая бороденка, нервически дергалась в такт жевательным движениям губ, его выцветшие розово-белесые глаза пристально вглядывались в Облова. Тому стало как-то не по себе.

- Здравствуйте дедушка! - Опережая ответ старика, Михаил, будто в чем-то оправдываясь, заговорил. - Вот, не обессудьте, пришлось среди ночи побеспокоить, потеснить вас. Напоролся в поле на волков. Спасибо огромное Ивану, - кивнул на суетящегося хозяина, - выручил меня, а то бы..., - и не докончил, безнадежно махнул рукой.

Старик же приблизившись к Облову почти вплотную, заглянул, а точнее как бы стал пролезать в самые его глаза. Михаил невольно отвел свой взор. Старичок, сжав свою тощую бороденку сухими узловатыми пальцами, срывающимся тенорком почти прокричал:

- А знаю, молодчик, знаю! Великого страха сегодня ты натерпелся, но прямо скажу поделом. И еще замечу, только еще больший страх в тебе остался и сидит пока! - Старик деланно сурово погрозил Облову нераспрямившимся пальцем. – Хотел зверем заделаться для волков, но Господь Бог не сподобил, не допустил, ибо звериного в тебе и так много вложено. Ай, много! – и хлопнул задорно в ладоши. - А ты ведь, паря, крещеный человек – самая что ни на есть плоть и подобие Божие. Сделай для тебя попущение, отпусти еще чуток звериной стати – пропадешь окончательно, сгинешь для царства небесного, и уж ничто тебя не спасет! - Старик трясся как в лихоманке. - Ни казнь лютая, ни угодник божий выручить не сумеют. Знаю, знаю о чем ты думаешь, порой они праведны думы-то твои, но безвременные они, лишние по сему времени, то есть. Все мы мученики сегодня на белом свете, всякий растратил душевную благодать, оно и тебе, знамо, не хорошо. Токмо, ты все о себе маешься, самим собой для себя думаешь спастись? Не выйдет мил человек. Никогда такое не выходило!

Облов испуганно смотрел на вещавшего старика, явно пророческие слова, которого повергли Михаила в немоту и оцепененье. По сути, ему академическому выпускнику и не в чем возразить безграмотному крестьянину. Михаил знал - дед, безусловно, прав. Но эта правда, как горька она не была - не разила наповал, она оставляла животворную отдушину, в ней приоткрывался спасительный выход. Оттого и молчал смиренно Михаил, надеясь, что старик укажет, где тот выход, где искать избавление. Между стариком и Обловам установилась понятная лишь им обоим связь. Михаил ощутил всеми фибрами души зависимость своей судьбы от слов старика, а тот, проникнув непознанными путями в коренную суть Облова, оказался в плену дебрей и завалов, напластованных в личности атамана и должно пытался сам вырваться из того топкого и цепкого плена. Старик и не осуждал Облова, но и помочь сейчас в чем-то навряд ли сумел бы?!

Да не слушайте Вы его, старого дурня, - вмешался Иван. – Брешет он всё, выжил старый хрыч из ума, вот и мелет всякую ересь. И откуда он только такие ученые слова выискивает, будто всю жизнь псаломщиком пробавлялся. Заделался на старости лет юродивым, лезет к честному люду со своими поучениями. Да Вы не думайте чего лишнего, он и грамоты то не знает. Лучше бы за печкой следил, прогорела совсем…. Одна морока мне с ним, несет всякую околесицу, стращает, понимаешь, людей. – Обратясь прямо к Облову, Иван извиняющимся тоном добавил. - Вы уж не обижайтесь на него. Старый человек, что дитя малое, мелет, что в голову взбредет, а я соображай, как бы его кто не зашиб со зла, за такие его вирши – и покрутил у виска пальцем. – Пойдемте-ка лучше к столу, испробуйте наши харчи.

Выслушав гостеприимного хозяина, Михаил оглянулся на его отца. Их взоры встретились, старик и Облов прочли в глазах друг друга как бы понимание связавшей их общей тайны и явное несогласие со словами Ивана. Получалось, что их уже связывали общие узы, рвать которые они не собирались.

- И преломив хлеб в доме отверженном, узришь ты суету и пустоту помыслов своих, - молитвенно пропел старик. Михаил когда-то изучавший Закон Божий что-то не припомнил схожего по смыслу псалма…

-Батя, да замолкни ты, в конце-то концов! Дай лучше человеку-то поесть спокойно? не напрягай попусту. Он и так нынче слишком много страха натерпелся, да еще ты со своими запечными кафизмами лезешь. Ступал бы ты, отец, лучше спать-почивать, хошь, вот, картовочку возьми, - и протянул отцу большую картофелину - холодную, неошкуренную, ноздреватую…

Старик, не чистя, разломил ее надвое, вонзил редкие источенные зубы в желтовато-рыхлую мякоть, что-то промычал набитым ртом, и, пятясь, отступил к печи.

- Вот такие пироги, - начал горестно Иван, - без бабы совсем швах. Сами видите - ребятишки мои совсем мелкие. Клавусь, ты уж большая девочка, - обратился он к пигалице, - очисть братцу-Степану картошку-то.

Девочка, до того по-старушечьи подставив ладошку под подбородок, откусывала хлеб меленькими кусочками и долго-долго жевала его. К картофелинам почему-то не прикасалась. Зато мордашка мальца была вся перемазана липкой кашицей, так он выедал картофелину изнутри, не имея должно ловкости пальцев, чтобы ошкурять ее. Отец продолжал:

От деда, посмотрите не него, помощи никакой, он словно в детство впал, превратился в доморощенного вещуна-оракула. Да только блажь все это причудная, ничего у него не сходится, мелет всякую хреновину по-пустому. И откуда у него взялось-то экое красноречие, должно с печи упал, вот и пестует мудреные словеса, словно поносом исходит, прости Господи, не к столу будет сказано, - перекрестившись на иконы, вздохнул и уже тверже добавил. – Ну, ничего, Бог даст, перезимуем?! Картоха есть, жито есть… Едоки у нас, сами видите, не ахти какие, - и улыбнулся, взглянув на кроху сына.

Пацанчик, набив ротик до отказу, перемазанный картофельным мякишем с ног до головы, тянулся пухлыми ручонками к кувшину с квасом.

- Клавусь, ты дочка не спи, налей-ка братику кваску из махотки. Смотри, не то сейчас разольет, ты уж посматривай за Степкой-то, пока мы с товаришшем беседуем.

Девочка, отложив лущимую картофелину, приподнялась на колени, встав на скамью, налила густую зеленоватую жидкость в оловянную кружку, протянула ее мальцу. Тот жадно припал к посудине, с каждым глотком его живот раздувался прямо на глазах. Без передыха карапуз выдул почти пол-литра кваса.

Облову стало не по себе, он отвел глаза:

- Иван, - лишь бы переключить мысли на другое, стал говорить Облов, - А ты, что не пытался найти себе бабу, сейчас по деревням вдов-то полным-полно? Все легче хозяйствовать, не то, что одному тащить такое ярмо.

- Ла кто к нам отважатся пойти, кому надо такую обузу на себя брать?

- Ну не скажи, Иван, мне кажется ты совсем не прав. У тебя только двое, так сказать, малолетних иждивенцев, ну правда еще дед старый, за ним тоже уход нужен, но все равно, это не край…. К тому же лошадь имеешь, да и сам не инвалид. Или ты без глаз, прости конечно, что я так напрямик говорю, посмотри округ сколько вон солдаток на безногих, на культяпошных бросаются, а ты мужик справный, - Облов улыбнулся, - парень хоть куда! Аль не правда? - и подмигнул лукаво.

И пошел, полился откровенный, прямо-таки закадычных друзей разговор. Вспомнили германскую, вспомнили добрым словом старое, сытое время. Потом помянули продразверстку, будь она неладна, подрезавшую русского мужика под самый корень. Да мало ли чего не взбредет в голову, мало ли о чем вздумается погуторить двум одиноким мужикам?!

Когда уже собрались укладываться спать, с печи раздался тягучий старческий тенор:

- Служивый, а служивый – поди-ка суды?

Облов смекнул - дед неспроста кличет его. Он приблизился к старику возлежащему на лежагрейке поверх вороха тряпья, склонил к нему голову в знак покорности. Старец, привстав на локтях, поймав взор Облова, тихо, почти шепотом промолвил:

- А ты покайся, покайся народу-то?! Авось и полегчает, отмякнет душа-то. Главное, ты не боись - покаянную голову, и меч не сечет. Не робей, покайся! Так надо для души, она того хочет. Ну, иди теперь, иди, с Богом! - Старик опустился на свою постель и несколько раз перекрестил в спину уходящего Облова.

Михаил опустился на скрипучую лавку, прилаженную в простенке, под крохотным оконцем, по студеному времени до половины забитому снаружи. Но все равно, из щелей в раме тянуло холодком. Облов накинул на плечи ветхий полушубок, заботливо припасенный хозяином, запахнул полы потуже, да и примостился, улегся, поджав ноги, благо лавка широка.

Сон не шел. В голове мешались обрывки путанных мыслей, чреватых правильными выводами, будто начитался слишком ученых книг под вечер. Михаил пытался отыскать среди мельтешащих идей одну - самую насущную и главную. Но она ускользала от него, казалось - вот ухватил, начинаешь раскручивать опутывающие ее фразы, глядь, а выходит самая что ни на есть пустопорожняя ерунда. Здравый смысл ускользает, иссякает как вода в песок. Может быть, стоило встать, закурить, прочистить мозги от скопившееся дури, но лень тяжелой немочью придавила к лавке, оплела все члены вяжущей ломотой, трудно даже и пальцем шевельнуть.

Главка 2.

Михаила разбудил незнакомый мужской голос. Облов протер слипшиеся, будто наперченные глаза, встряхнул головой, как с большого бодуна, не совсем осознано осмотрелся в полу-тумане. Наконец, врубился, вспомнил где находится. Хозяин, заметив проснувшегося постояльца, весело окликнул того:

- Ну, как - не сильно блохи кусали? Мы-то привычные, а они злюки - свежачка дюже любят, - и заливисто засмеялся.

- Какие там блохи, спал, как убитый, даже самому в диковинку. А где же дед-то? - Михаил только обратил внимание. что старика нет в отведенном закуте. Его лежбище аккуратно застелено выцветшей попоной, в углу прибрано, все чинно расставлено.

- Да ну его, - махнул рукой Иван, - с утра пораньше подался в церкву. – И вдруг, разом посерьезнев, добавил. - По совести сказать, на отца грех обижаться. Вроде, как и ругался с ним, это я к тому, что не велю ему милостыню собирать. Но он свое талдычит, якобы и не побирается вовсе, в смысле христорадного подаяния, а поучает благодарность людей за явленные ему способности. Он у нас, сами видали, ровно блаженный - блаженный и есть. Ну, бабы, знамо, дурные головы, любому коту-баюну в рот глядят, им бы только помудреней, чтобы больше сердце забирало. А дед на это мастак, уж он так им про жизнь их тяжкую распишет, до слез иную доведет. Ну и дают ему, кто копеечку, кто хлебца кусок, иная и яичко не пожалеет. Отец все несет домой. Я ему - зачем батя, разве мы нищие?! Да и не голодуем, иные живут гораздо хуже, посмотри как другие бедствуют? Он свое – то богово, то богово. Делать нечего - едим поданный хлебец, не выбрасывать же. Да и привыкли уже на дармовщинку. Оно, конечно, совесть-то есть, кусок тот завсегда рот дерет, но вот детишки малые, они еще не понимают. Да и отец не поймет, настырный он у меня стал, мнит себя праведником. Еще и бабы, они все равно не отстанут, уж так приучены, верят во всякие слова, может и взаправду поможет, так ведь у них. - Мужик в задумчивости почесал лоб и вздохнул. - А по правде сказать…? Оно, большое подспорье выходит. Туговато нынче с харчишками, кабы не батя, уж не знаю, как и жили бы?! Да, еще, - будто опомнившись, встрепенулся Иван, - отец, тут уходя, не стал тебя будить, но приказывал передать вам вот сию ладанку. Сказывал, что на ней прорисован апостол Павел, попервоначалу гонитель христиан, ну да вы сами знаете эту историю. Батя, что-то еще говорил, про муки какие-то, про дух, который должен снизойти, да я, признаться, и не понял, чего он там плел. Одним словом, велел отдать вам, чтобы вы, значит, носили. Так возьмете или как?

Облов протянул руку, в его ладони оказалась маленькая овальная пластинка, литая из незнакомого легкого сплава. На лицевой стороне ее был изображен человек средних лет, высоколобый, лысый, но с окладистой бородой.

Аскетическое лицо излучало то непередаваемое словами духовное сияние, которое отличает искренние творения простонародного художника. В глазах апостола - твердость, воля, ум. Да, это, несомненно, Павел из Тарса – ведущий идеолог зарождавшегося христианства, светоч великого учения.

Облову стало как-то не по себе. Что хотел сказать старик, подарив ладанку с ликом Павла? Разумеется, дед вложил в свой дар определенный смысл, даже некую далеко идущую символику. Но о чем она? Что и как связывает его, Михаила Облова, с величайшим учителем христианства?! И еще одна странность?! Павел хоть и причислен к апостолам, но ведь он не видал Христа воочию, не сопровождал Иисуса в его странствиях по Палестине, о нем не говорится в Евангелиях. В «Деяниях» сказано, что римский гражданин Савл поначалу был яростный противник христиан, добровольный и искренний гонитель приверженцев нового учения. Но затем в силу известных всем обстоятельств, после «обращения», стал его самым талантливым проповедником. Личность необычайно сложная и богатая, воистину титаническая! Павел испытал в жизни столь великие тяготы, перенес столько боли и унижений, что по праву, его образ затмил деяния других апостолов (как неловко будь это сказано), и наряду с Петром стал первоверховным.

Так, что хотел выразить старик?! Ведь он вчера все твердил о каком-то покаянии? Возможно, да и, скорее всего, он совсем не прост этот старик?! Пожалуй, стоит обязательно свидеться с ним, расспросить его по-обстоятельней. А что, а если и в самом деле убогий старикашка посвящен в недоступные простому смертному знания. Так пойду, разыщу его! Ведь неспроста он оказался на моем пути, да и слова его отнюдь не бред выжившего из ума, опять же ладанка? Нет, это не забавная случайность, тут на лицо неведомая мне закономерность, не иначе как предопределение занесло надо мной свою длань.

Облов расстегнул ворот френча, просунул руку под рубаху, его пальцы нащупали тонкий, витиеватый, шелковый шнурок, он потянул за него. Из-за пазухи выскользнула, блеснув электрическими брызгами, панагия с изображением Божией Матери. Зажав ее в свободную ладонь, Михаил украдкой сопоставил архиерейскую реликвию со скромной ладанкой деревенского старца. В отсветах бриллиантовых блесток вокруг Марии, изображение Павла вовсе не померкло. Да и само грубое тельце ладанки настоятельно требовало, вопреки пословице «смотри глазами, а не руками», - прикосновения к себе, понуждало потрогать, погладить себя. Епископская же иконка, украшенная драгоценными камнями, наоборот настораживала своей излишне женской роскошью. Облов, было, хотел снять панагию через ворот, но тут вошел Иван. Михаил спешно засунул драгоценность обратно, ладанку же, зажав в кулаке, бережно вложил в нутряной кармашек френча, решив при удобном случае, переменять вещицы местами. В сущности, он понимал, что сейчас по-детски замельтешил, однако, было как-то неудобно остаться в глазах простого крестьянина сентиментальным обалдуем.

Не измыслив ничего лучшего, Михаил подступил к Ивану, предлагая тому деньги за спасение и кров. Разумеется, стыдно, навязывать мужику червонцы, пожалуй, впервые атаман ощутил подобное неудобство, а ведь раньше, одаривая деньгами, он чувствовал себя благодетелем. Получив подачку, люди своим поведением оправдывали его самомнение, они лебезили, кланялись, раболепствовали. Сегодня же Михаил не нуждался в подобном лакействе, смотреть на унижение ближнего было противно ему. Он не желал видеть себя превыше кого-то, вдобавок свербела мысль, а разве можно платить деньгами за избавление от гибели?! Но, Господи, он не знал, истинно не знал, как следует отблагодарить человека за добро? Вообще не знал, как правильно себя повести, как это нужно делать?

Когда он протянул Ивану смятые кредитки, тот испуганно отшатнулся, отдернул руку, словно Облов хотел всучить ему пропитанные ядом листы. Михаил еще больше смутился, но вместо того, чтобы как-то замять это дело, продолжал протягивать деньги. Иван же, смешно отгораживался растопыренными пальцами, твердил как заведенный попка: «Не надо, не надо…».

Наконец, Михаил прекратил свои неуклюжие домогательства (как еще назвать эти дурацкие действия?). Удрученно тиснул ассигнации в нагрудный карман, с досадой пробурчал:

- Ну и Бог с тобой! Что за упрямство?! Я же хотел как лучше, вижу, бедствуешь! Отчего же не помочь человеку?

Иван, склонив голову на бок, по-птичьи вслушивался в сетования Облова, не перебивая его сердитых излияний. Когда гость малость поостыл, мужик произнес виноватым томом:

- Вы уж не обижайтесь на меня. Оно понятно, почему бы мне не взять денег-то, коли дают от чистой души? Но посудите сами. Вроде только об это говорили, и опять - как бы подаяние выходит? Вот вы теперь скажите, мол, отец твой милостыню собирает, ты ее принимаешь, а почему у меня не хочешь взять? Не знаю, как словами выразить? Только у бати, вроде как за работу дают, хотя, конечно, какая там уж работа - охмуряет старух, - немного подумав, как бы про себя прошептал, - а может и не охмуряет, поди-ка рассуди... Там вроде «спасиба» - сказал и все, а вы мне деньги даете. Там схрумкал кусок хлеба, и ничего не должен, в полном расчете…. А тут большие деньги?! Разве я их заработал? Нет, там в степи само собой все получилось, я и непричастный вовсе. А теперь, выходит, как бы становлюсь вашим должником?!

- Да каким таким должником?! - Облов хотел даже выругаться на занудного мужика, но вовремя спохватился. – Это я тебе по гроб, во век должен буду, ты меня от волков спас!

- Да нет, не так, поймите и вы меня правильно! Не по-божески мне деньги брать! Люди должны выручать друг друга просто за так, по долгу христианскому, иначе получается ерунда, нехорошо тогда выходит...

- Эх ты, Иван, я же по человечески просто помочь тебе хочу!

- Не надо, лучше перестанем говорить о деньгах. Ну, их к черту лешему! Не было их у меня и не нужны, а то еще забалуешь с ними…. Жили мы раньше и так проживем. Только не серчайте, поймите, я хоть и немытый мужик, но понимаю, что к чему. Давайте-ка лучше к столу...

Простившись с гостеприимным Иваном, Михаил зашагал по подмерзшему проселку, ведущему в ближайшее село Могарово. Он спешил поспеть к утренней службе в храме. Дорогой он снял архиерейскую панагию с шеи, приладив на ее место ладанку с апостолом Павлом. В его сознании шелохнулось нечто, похожее на суеверный атавизм. Он, почему-то с надеждой, стал полагать, что апостол из Тарса обязан помочь ему, подсобить, как говорят деревенские, в передрягах жизни. Михаил верил и не верил, однако чувство, что ладанка каким-то непредсказуемым образом повлияет на его судьбу, в лучшую сторону, не покидало его. Ощущая ее у себя на груди, он испытывал удовлетворение. Наверное, со стороны это могло показаться смешным, но он подсознательно верил, что теперь он не сам по себе, не брошенное на произвол перекати-поле, а находится под охраной высших сил, во всяком случае, не беззащитен перед предстоящими ударами судьбы.

Кроме того, Михаил твердо решил отдать, возвратить панагию церкви, вернуть через посредство любого церковного священника. Правда, его смущала одна деталь. Определенно батюшка спросит - каким, таким образом, столь ценная, да не просто дорогая, а, скажем так, глубоко сакральная вещь попала в руки Облова. Не краденная ли она, и вообще, откуда таки взялась?!

Панагию Облов добыл еще на Кавказе, когда, будучи под началом горского князя, они напали на местный совет и реквизировали ценности, собранные комиссарами в горах. Видимо, панагию принадлежала одной из ограбленных большевиками епархий, а может статься, ее просто сняли с груди убиенного владыки, многое тогда вершилось по чудовищным законам дикого времени. Но сегодня эта реликвия, а точнее сказать высокий знак пасторского сана, обжигала руки Михаилу, жгла огнем, как не по праву, ей обладавшему и скрывавшему ее, а точнее, удержавшему из корысти как драгоценную вещицу, имеющую рыночную цену. Самое легкое – соврать, якобы панагия досталась по случаю. Но тогда становилось непонятным - для чего же он отдает ее именно в захолустной сельской церковке, отчего не в губернии, да и вообще, почему надумал расстаться с ней? Чем больше Михаил загружал себя этими вопросами, тем более путанным виделся выход из возникшей по сути простой ситуации. В конце концов, он решил, что ничего не станет ничего объяснять, пусть клирик думает, что хочет. Собственно, какое дело ему Облову до догадок пастыря, запрятанной в глубинке церквушки. Но следом Михаил спохватился - не годится подобный образом думать о Господнем служителе. Но тут же возникла уж вовсе еретическая мысль - а к чему городить огород, зачем идти в храм и возвращать церкви причитающуюся ей по закону панагию? И помыслы Облова, разъедаемые противоречивыми сомнениями, вошли в замкнутое пространство безвыходного лабиринта.

Прежде воспринимая свою повстанческую деятельность, как правую борьбу по защите интересов трудового крестьянства (во всяком случае, он и его глашатаи так вещали сельчанам), он особо не задумывался о моральной стороне самого дела, о правомерности и нравственной допустимости методов, применяемых им в этой, так называемой, борьбе. Теперь же, почему-то, последний год виделся ему исключительно в черных тонах, его словно обухом огрели по голове, он как бы прозрел.

Неужели, он так исковеркал собственную жизнь, так запутался в своих противоречивых поступках, что один единственный искренний шаг требует полного развенчания всего его пути, требует немилосердного насилия над своим я, требует сломать себя?! Но это невозможно! Нельзя зачеркнуть собственное прошлое, нельзя убежать от него, нельзя, просто, скинуть груз былого, переложить его на чьи-то плечи - такого никому не удавалось. Не удастся и ему - Михаилу Петровичу Облову. Он много чего делал в жизни, что было не по вкусу ему, а еще чаще совершал такое, что прежде виделось неким баловством, лихачеством, а теперь предстает как несомненный греховный поступок, а то и тяжкий грех. Возможно имя тому – уже не проступок, а преступление?! Да он многое натворил: и по глупости, и по недоразумению, и по здравому рассудку, но по злому умыслу слишком много вершил. За все содеянное - по людскому и Божьему закону следует платить. Расплачиваться по высшему счету - где цена сама жизнь, а может быть и еще кое-что повыше?! Например, память о нем, как о жившем на земле человеке?!

Но он еще не готов, он еще не созрел рассчитаться за содеянное им, за свои грехи. Он еще только начал ужасаться всей отвратной совокупности навороченного им – образы, прямо достойные кисти хрестоматийных художников картин «Страшного суда».Но уже перебивала драя мысль:

- А если ступить на порог храма, пасть на колени, и покаяться. Покаяться людям за зло, сотворенном мной, отдать себя на людской суд. Сознаться во всем, как Раскольников у Достоевского?!

Судорога страха пробежала по его членам. Распаляя воображение, он не заметил, как вышел на продуваемый всеми ветрами простор и теперь шел полем, вчерашним полем, едва не ставшим его последним пристанищем. Облов по какому-то наитию отстраненно представился себя, посмотрел как бы со стороны, с высоты небес: маленький человечек, бредущий по пустынному полю. И эта хрупкая плоть является носителем его Я? И в этом маленьком Я заключен весь мир, распростертый вокруг: и пожухлая земля, и бледное небо, и слабое осеннее солнце?! Неужели, погибни тот человечек, сгинь, пропади совсем, - и исчезнет весь такой зримый, осязаемый, родной Мир?!

И вдруг Облов будто споткнулся в своих мыслях. До него только что дошло - он всерьез помыслил о самоубийстве! И ему уже не жаль себя, ему только жаль, что вообще ничего не будет. - Облов даже остановился:

– Нет, нет, не так!!! Не хочу я! - Порыв студеного воздуха целебным наитием остудил его мозги. - Далеко же ты зашел, мил человек, копаясь в себе? Верно ты, Миша, болен? Или того хлеще - сходишь с ума? Ну, нельзя же так распускать нюни? Да и что, собственно, произошло? Неужели ты один такой в России? Ну, дурной, ну дурной… - И в тело стала вливаться воля к жизни, избавляя голову от лукавой минутной слабости. – К черту, прочь погребальное настроение! Я ведь еще живой! Мне пока ничего не угрожает. Посмотри, оглянись кругом - как здорово жить! Вон идут бабы, одна довольно смазливая, - Облов смекнул, что ступил в Могарово.

Подойдя к высокой церковной ограде, он в нерешительности остановился, сжав кулаками кованные чугунные прутья. Должно служба приближалась к концу. Из низенького храмового притвора неторопливо выходили прихожане: одни спешно покидали церковный двор, другие топтались на паперти, что-то медлили. Присмотревшись, Облов узнал в той толпе старика, Иванова отца, это его обступили досужие женщины. Облов собрался повернуть к воротам, сделать шаг к входу, но спохватился. Сердце отчаянно золотилось, к лицу прилила кровь, даже прошиб липкий пот...

- Господи, неужели я действительно собирался совершить это?! Неужто я, используя как повод возврат панагии, хотел войти под своды собора, вознамеривался назвать себя, сказать кто я таков. Вполне допустимо, что я упал бы на колени у солеи и стал бы публично каяться?! А может статься, возопил бы слезливо, начал бы ударяться головой о напольные плиты, кликушествовать? Какой ужас?! - Облова передернуло. - Да я, просто, не перенесу подобного позора? И как я мог такое подумать, каково малодушие, однако? – В него уже вселилась злоба. - И еще старый хрыч со своей ладанкой?! Зачем мне пристало искать встречи с ним? Да и не по христиански это – предугадывать свою судьбу, вопрошая к доморощенным прорицателям, к тому же - церковь не одобряет ворожбы и волхований. Да и жизнь теряет смысл, когда знаешь ее наперед. Нет - я не пойду к старику! Дал иконку, - ну и спасибо ему, стану молиться апостолу Павлу. Только зачем позориться, зачем травить себя, сердце свое? Не пойму, что за помрачение нашло на меня? Наверное, проклятые волки виноваты, перепугался тогда я насмерть, чуть разумом не тронулся. Дикость(!), нарочно и не придумаешь…. Но, слава Богу, кажется оклемался, спал с души проклятущий туман. Все прошло, проехали…

Облов оторвал руки от кованной решетки, резко развернулся и зашагал прочь от врат храма.