01 Фев 2020

Повесть: "Потерянная тетрадь", седьмая часть

рассказ: «Справимся»

для черновика-рукописи книги "Неслучайные странности"

жанр: историко-философские мечтания (уж извини, не знаю точного названия)

- Господи, Господи, Пресвятая дева Мария, Богородица-Заступница наша, не оставь всех людей на земле в дни испытаний их, в часы заблуждений, в минуты неразумений, в миг исканий добра, правды и счастья, - шепчу я глядя на прапрапрабабушкину икону и долго-долго смотрю в Неё.

Казалось бы, - старая картонка с давно выцветшей за более чем двести, а может даже и триста лет краской. И всё! И Ничего боле! Чего бы ради столько страстей вокруг Неё в век электроники и кибернетики?

Ай, нет!

Картонка-то конечно картонка, а сколько мыслей обращено именно к ней, правильней к Тому Кого Она отображает в сознании обращающегося. Теперь в 2095 году люди уже точно знают, что картонка (или прочий какой предмет, не важно) прекращает быть таковой (идолом пустым, то есть), как только человек искренне обратил мысль свою к Образу отображённому ею в сознании своём. В этот момент картонка эта рукотворная в мыслях человека оживает, дарит особый свет, озарение, путь, Путь к Великому Собирателю мыслей наших земных. Только так, человек способен познать мысли искренние, глубинные, душевные вне времени и пространства, а не с помощью каких-то датчиков сенсорных, электронных, виртуальных.

Ах, тошнешеньки!

Вот же привязалось ко мне твоё бабушка Дуня словечко, будто слышу, как ты на деревенский окающий манер тянешь его. Вот и не верь, потом, в относительность времени в сознании нашем, блуждающем, где вздумается ему самому.

Я снова беру в руки найденную мной утром бабушкину тетрадь и углубляюсь в разбор её мудрёного подчерка без запятых и точек, заглавных строк и букв, но в целом понятного даже без папиного «электронного переводчика», оставшегося в библиотеке, и читаю дальше:

…будем.

Вместе будем скоро. Знаю. Чувствую.

А в том же году, тридцать восьмом пятнадцатого декабря прямо в нашем новом-старом Доме у нас с Ваней родился сын, Коленька.

Родня Ванюшкина в Верещено про Коленьку меж собой шептались, мол, вылитый дед Егор Лычев в молодости: вспыльчивый, заводной, да сноровистый, складный, до работы и правды жадный. А матушка моя, да прочие старики из моей деревни Большой Витани «говаривали», что на деда Михаила Апельсинова, отца моего, то есть, похож. Ну, тютелька в тютельку и ни как иначе: сильный, храбрый, да спокойный, уравновешенный, лишь до охоты и рыбалки бешенный.

Каждый видел что-то своё, удивительным образом сочетающее в нём и от дедов его Егора и Михаила, и отца, Ванечки моего ненаглядного.

Где он теперь, мой Иван? Как? Что случилось с ним?

Бог весть.

В архиве военном, электронном, «и-нь-ет» кажется прозванным, дочка с внуками отыскала, что числится он погибшим в начале сорок четвертого где-то под Кингисеппом на границе с родной Новгородской областью в частях Ленинградского фронта. А где, неведомо. Ездили, искали они следы Ванечки, да не нашли ничего…

Ну да что там теперь, скоро уж.

…Гнал, стало быть, мой солдатик, Лычев Иван Егорович гадов-фашистов с земли нашей русской от самого Ленинграда до дома своего родного в Верещено, спешил ко мне, родной мой, не дошёл немного.

Слава тебе солдат и вечная память!!!

Помню, проснулась я утром на рассвете 1-го февраля 1944 года, словно голос чей-то звенящий зовет меня, «сердцем» слышу, душой. Подбежала к Богородице я своей, вижу - плачет Та будто на меня, ласково улыбаясь, «глядючи». Вскрикнула, было, я, да доченька малютка, Валенька, в честь сестры Ивана младшей, в начале войны пропавшей, названная, в кроватке своей села испугано, ручки тянет, хнычет:

- Что случилось, мамочка?

- Ничего, милая, ничего, - говорю ей, а сама истекаю слезами беззвучными, утираюсь незаметно, - показалось тебе, родня моя.

Война-война, кто ж выдумал-то тебя, кто звал, кому люба ты, кому нужна-то ты на этом, да и на том свете?

Ворвалась злодейка-разбойница в жизнь нашу, мою, сбила с ног, ошарашила, растоптала, отняла всё самое дорогое, что есть у меня, что было.

Не успел в полдень договорить репродуктор на площади перед почтой о начале войны, как по небу поползли птицы черные, в крестах белых, огромных. Зловеще так поползли, низко, не таясь, с рёвом и грохотом неземным, не нашим, нерусским.

А вокруг лето звенит, только-только во вкус вошло, природа силу и цвет набрала.

А ночь теплая, светлая с субботы на воскресенье забаву летнюю, праздник Ивана Купалы на Ильмене открыла.

А в школах выпускные праздники, молодежь всю ночь гуляла, на озере костры жгли, пели, танцевали, целовались и… да мало ли, дело молодое, правильное.

И мы с Иваном сына, маме, бабе Анне оставив, тоже всю ночь, как в ранней юности гуляли.

Последний раз, стало быть.

Рано утром, лишь вернулись, Иван с отцом моим в Шимск уехали, к лекарю тамошнему в больницу районную обо мне сговариваться. Роды Коленьки непросто мне в прошлый раз дались, два года никак оправиться не могла, хвороба всё во мне какая-то сидела. Вот и помчались они сразу, узнав лишь, что жду я нового пополнения в семье, доченьку. Не знаю почему, не помню точно, но что дочка будет, сразу знала в первую минуту.

Но до лекаря не добрались они, переправившись через Шелонь, там и остались, мост-то немцы у Шимска сразу разбомбили.

Отец без лошади и обоза лишь спустя месяц «вертался». Оказывается, со своей телегой он прямо в ополчение под Старую Руссу ушёл, «укреп район» ставить. Глаза горят, кулаком машет, в бой рвется, да сил нет, закончились, ему тогда уж почитай восемьдесят стукнуло. Не выдержал старый организм вольного рыбака-охотника нагрузки непосильной, надорвал спину свою на земляных работах, вот и слёг совсем, не встал боле.

А Иван пропал, исчез, не знала, что и думать-то!

Лишь в конце ноября выяснилось, что мобилизовали его в городе, сам в военкомат пошёл, добровольно, как увидел, что враг мост разбил, в первой волне мобилизации навстречу быстро надвигающемуся фронту двинулся.

Плохо помню время то…

В тумане как будто!

Потери и утраты сыпались одно за другим оглушительным стоном на деревню, на людей, на меня.

Умер отец!

Разбомбили церковь!

Ушли мужики в город на мобилизацию, даже дед Семён семидесятилетний ушёл!

В конце лета в Верещено пришёл враг! Не таясь, пришёл, уверенно, по-хозяйски!

Затихла деревня, замерла, остановилась, сжалась. Оставшие было старики, бабы, дети исчезли, забившись по углам в чуланы, подвалы, чердаки, сараи кое-где уцелевшие. Никто не ушел вместе с линией фронта на восток.

Да и где он фронт-то? Когда ушёл?

Нет ответа. Ничто не колыхнется, не шелохнётся, не заголосит, тишина, жуткая страшная тишина вокруг, даже скотина, почувствовав что-то неладное, оцепенела будто на задворках.

Где же наши?

Что с ними?

Как быть?

Враг разместился в доме Герасима (на почте), устроил там контору по переписи населения местного и госпиталь-санаторий для офицеров. Всю молодежь, та что покрепче, переловили, отправили в вагонах железных зарешеченных куда-то в «Э-ропу», не сбежишь. А «конторщиков» и «дохтуров-лекарей» там всяких вражьих по домам разместили, выгнав население, кто остался ещё, куда придется.

Бежать бы надо, ай некуда!

Куда бежать-то?

Нет вестей никаких… тихо, хоть вой, как в гробу!

Я хоть и молода, всего-то двадцать пять минуло тогда, да видать, совсем плоха была, неприметна, свалившие невзгоды и беременность тяжко терзали. Тем и спаслась, слава Богу! Отвела Богородица беду от нас с Коленькой, не разлучила, да и врага-лекаря в дом мой пожилого, смирного направила. Глянул тот на нас с сыном внимательно, мелькнуло, будто что-то в глазах его сочувственное, извиняющее, не выгнал, оставил в чулане жить теплом у самой печки. А когда рождество их нерусское случилось, пришел ко мне сам, заслышав лишь, что родила. Не звала я, ей Богу, не стонала, не плакала, молчала и терпела, чтоб не обеспокоить «басурмана» во время застолья, кабы не выгнал на улицу в мороз, да Валенька вот моя уж дюже расплакалась, раскапризничалась. У неё, милой моей «Векши», так по жизни всегда выходит, всё вопреки, всё по-своему, не так как всегда, как у всех, как надо бы, кажется. Но он не рассердился, пришёл с чемоданчиком, осмотрел её, языком удовлетворённо поцокал, сказал что-то одобрительное и носик с ушками ей почистил. Уж как она кричала до этого, а тут вдруг успокоилась, разулыбалась, ему.

Вот ведь как!

Вроде б враг, а ведь «тож» Человек, с жалостью и вниманием к другому, беззащитному, страждущему, на свет по воле Божьей явившемуся, вроде как на испытание ему посланному.

Увидел он, лекарь этот Богородицу мою, перекрестился, поклонился, зашептал что-то…

Не верят мне теперь многие, говорят, мол, вера у них не та, другая, неправая, вроде как, неславная, что ли.

Не знаю…

В чем неправая-то?

Може крест не тот, иль слова не те, а може не в ту сторону молятся, не той иконе, или ещё что…

Не знаю, ох не знаю, Богу-то, Отцу всех нас земных, Им же сотворенных, в том какая разница? Кто Он, а кто мы, чтоб дело Ему было до ритуалов и приседаний наших перед… да неважно, кем или чем совершаемых. Главное, чтоб помыслы наши к Нему направлены были, искренне, без мысли задней.

Вот мама Настя верно говорила, мол, к Богу обращаясь, не проси себе, проси другим, всё исполнит, коль от «чиста сердца» обращаешься. Ежели ты к Миру Божьему с открытым сердцем, то и Бог тебе дорогу к Себе открывает, нет ничего ценнее этого, в том и испытание наше на земле, найти свой Путь.

Вот и весь мой сказ в том!

Ох, тошнёшеньки…

…в конце ноября сорок первого незадолго до рождения доченьки свиделись мы с Ванюшкой моим. В ту осень многие наши части военные, наспех сформированные, неповинно в глубоком тылу врага оказались. До конца зимы шли они по лесам и болотам на восток, линию фронта невидимую догоняя.

Где она та линия? Да и есть ли?

Есть!

Не знали мы того, конечно, тогда, но твердо верили!

Не могло не быть!

Он постучал в окошко ночью, под утро. К счастью не было постояльца нашего дома, а то неизвестно, как и обернулось бы. Спасибо Богородице уберегла.

Недолго, правда, вместе побыли, поговорили, поплакали. Поцеловал он меня наспех, утер слезу рукавом свою на нас с сыном глянув, шепнул что-то Заступнице и ушел в темноту пустую, вязкую, непроглядную.

Больше не виделись мы с ним… здесь, скоро уж встретимся… теперь, но что он Богородице говорил мне давно ведомо, слово в слово знаю, да не только то.

Всё исполнила, всё сделала, ничего не забыла…

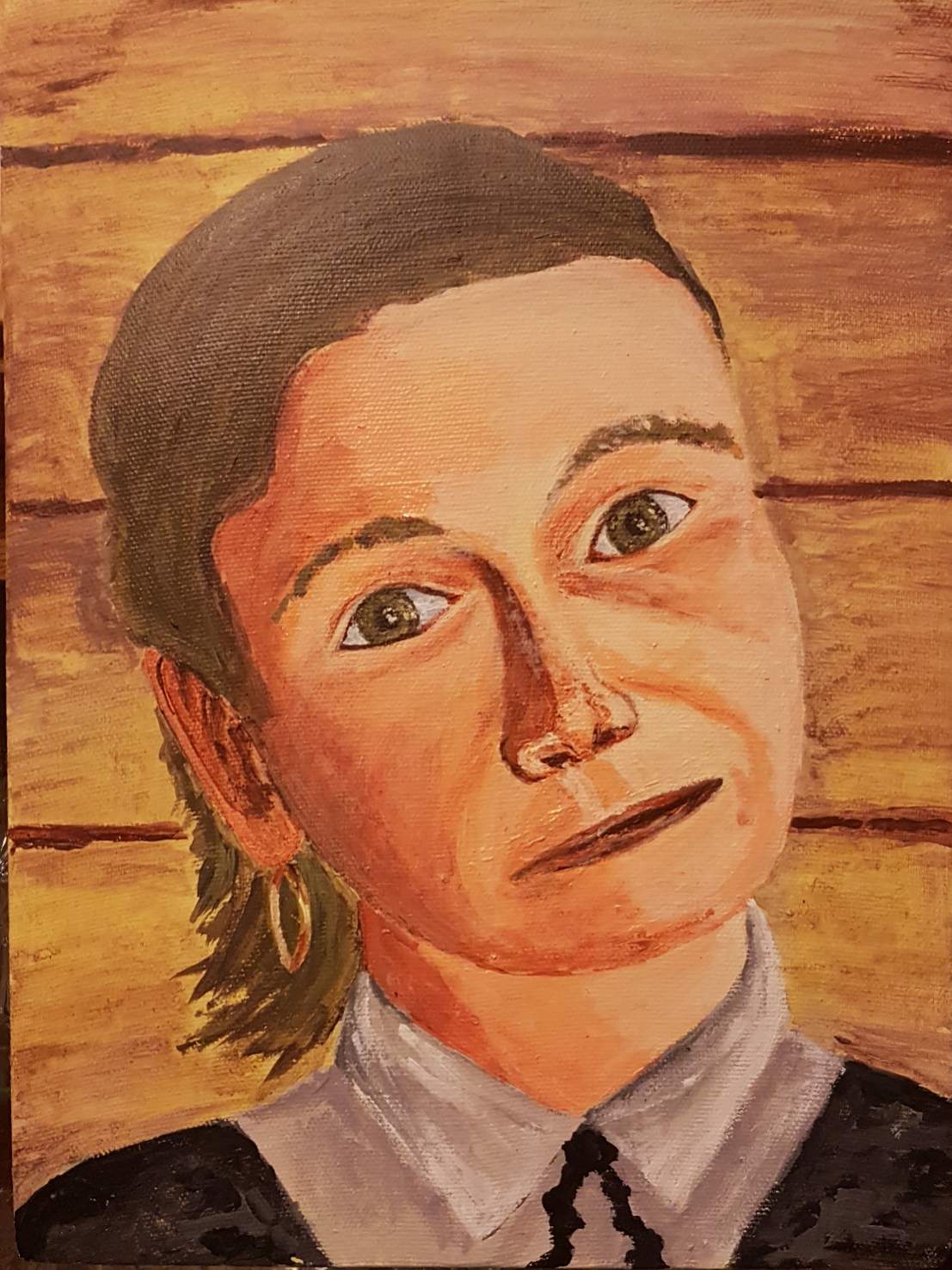

Текст, написанный в старой потрепанной зелёной тетрадке крупными закруглёнными буквами-завитушками, неожиданно кончился. А я, сидя в удобном папином кресле в его рабочем кабинете перед той самой иконой бабушки, вдруг горько расплакалась.

Чего это я?

Время-то сколько прошло, аж сто пятьдесят лет со дня Победы Великой.

А всё равно горько, обидно, тошно на душе.

В двадцать пять лет осталась она Евдокия Михайловна Лычева-Апельсинова одна, в тылу врага, с двумя совсем маленькими детьми. Как жить? Даже умереть ей непозволительно, нет у неё такого права, жизни на ней детские, её детей, моей прапрабабушки и брата её старшего.

Но в то же время гордость распирает меня за неё, раз жива я, значит справилась моя бабуличка Дунюшка, справилась, несмотря ни на что. А значит, справлюсь и я, мы все справимся с напастями любыми на нашу Родину навалившими!

Ну, а то, как же иначе?

15.04.2016г.

https://www.proza.ru/2018/05/22/500